てやんでぇ 第41回 新しい才能

作 文聞亭笑一

松平定信の改革はあちこちに軋みきしみを産みます。

机上論としては正しいですし、方策にも間違いは無いのですが・・・運用面での配慮が足りなかったのでしょうか。

幕府財政を建直す 金蔵の蓄えを増やす。

飢饉に備え、且つ、貧者を救済する為の備蓄米を用意する。

と言う点では順調に目標に向かっていたのですが・・・、規制、規制で経済の活力を奪いました。

幕府財政は改善しましたが、地方政治・藩財政には、制約が増えて自由度がなくなり、マイナスに働きます。

市場全体の消費が減りますから経済規模は縮小します。

その上に情報統制までしましたから・・・一種の暗黒政治でもありました。

こういう政治システムは、現代の中国が似ていますが、ガス抜きの安全弁が要ります。

中国の場合は「文句があるなら海外に行って晴らしてこい」と外で消化しますが、江戸期の日本には国際発想はありません。

それどころか、旅に出るにも許可が必要でした。

伊勢参りが流行するのはもう少し先の時代です。

規制を強化した政治体制では「適当な目こぼし」という情の運用が不可欠です。

ドラマでは、吉原に出掛けてきた鬼平が、何かと便宜を図る姿を描いていましたが、どこまでやるか・・・は役人の器量次第です。

事なかれ主義の役人では「目こぼし=0」杓子定規で、不満が溜まります。

京伝店

手鎖50日の刑を受けて、京伝は執筆活動をビビります。

そして

「筆を折って、煙草入れの店を始める」と人生計画を転換しました。

大人気作家の突然の引退、それは出版業界にとって重大問題です。

鶴屋も、蔦重も、京伝を翻意させようと手練手管を尽くします。

まずは、京伝が自己資金だけでは銀座一丁目に店を開けない弱みを衝きます。

京伝は蓄えた自己資金で銀座一丁目に三間間口の店を手に入れていたのですが、運転資金については見通しが立っていません。

仕入れ先、店構え、店内装飾、店員など・・・当時のファッション・ショップですからかなりの資金を必要とします。

そういう京伝に、今で云う「サイン会をしよう」と鶴屋、蔦重が誘います。

京伝の場合は多才で、絵も文章も書きますから4種の商売になります。

宛名と作者のサイン・・・これが一番安い 大勢集めて廉価多売

宛名とサインに一言加える・・・この出来映えで・・・祝儀はピンキリ

さらに即興で絵を加える・・・ここまですれば値段は青天井

テレビで映していたのは50人ばかりの会ですが、180人ほど集り・・・収益は30金(両)だったと言われます。

しかし、100両ほど無いと運転資金にはならなかったようで・・・、

京伝は

鶴屋、蔦重の融資を受け入れざるを得なかったようですね。

借金の弱み、やめたはずの執筆を続けることになります。

さすがに自筆、自著を避け、馬琴に代筆をさせることもありました。

ともかく京伝が執筆再開に引き戻されたのは「煙草入れの店開き」のためです。

「先生の本に京伝店の宣伝を入れましょう」この提案に、京伝は動かされます。

鶴屋から、蔦屋から、競作の形で出版され、大人気を博します。タバコ屋にも客が来ます。

曲亭馬琴

前回から「変な武士」が登場し、京伝の弟子になったり蔦重の店の手代になったりと活躍を始めましたが・・・あの男、曲亭馬琴(滝沢馬琴)です。

「椿説弓張月」「南総里見八犬伝」で知られるあの、馬琴です。

滝沢某というのが本名ですが、直参旗本・松平家の下士の家に生まれました。

三河以来の松平の分家、千石ほどの旗本の家臣ですから給米取り(サラリーマン)ですね。

身分で云えば足軽の家柄でしょう。

なにか副業がないと食っていけません。

得意の文筆力を生かして、戯作で金を稼ごうと山東京伝に弟子入りしようとしますが断わられ、京伝が多忙なときに「代作」で稼いでいました。

京伝が罰を受けてから、代作の機会が増え、蔦重の店に雇われます。

彼が活躍するのはこれからですが、江戸期を代表する役者が出そろってきましたねぇ。

葛飾北斎

配役、北斎を演じるのがクッキーだとは、少々驚きと落胆ですが・・・北斎のデザイン力、発想力は常人の域を超えます。

作品の多くが海外に流出し、国内に残る作品が少ないのが残念ですが、それでも各地に残ります。

有名な富岳三六景の神奈川沖浪裏を見たのはロンドンの大英博物館でした。

ツタンカーメンと隣り合わせで江戸の浮世絵が展示され、多くの方々が鑑賞されている姿を見ながら・・・浮世絵に関心が薄かった自分を反省したりもしました。

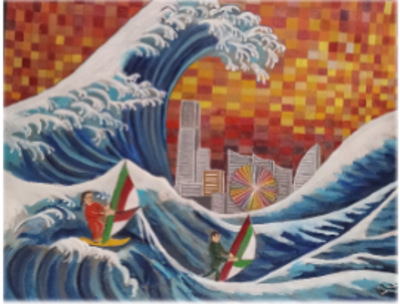

パロディーですが、北斎の「神奈川沖・・・」を現代風に置き換えて絵にしてみました。

北斎の絵は富士山ですが代わりに「みなとみらい」の風景を、波に揺られる猪牙舟の代わりにウインドサーフィンを・・・

この夏の酷暑、猛暑の中で描きましたから夕焼け空が暑苦しくなりました。こういう構図を発想した北斎・・・凄いですね。

写真

歌麿開眼

蔦重の義弟、子分のような描き方をされてきましたが、愛妻を失ってから自分の道を歩き出しました。

蔦重の思うとおりにはなりません。

が、出版業界が不景気な今、現状を打破するのは歌麿の「大首絵」しかない・・・と蔦重が見込みます。

妻の「きよ」を描いた絵、これを人相学教本に擬えて売り物にする・・・これが蔦重の次なる作戦です。

従来の美人画は全身を描いたものばかりですが、上半身、とりわけ表情を克明に描く・・・

ここに歌麿の真骨頂があります。

「婦人相学」などと人相学に擬えたもの、「高名美人画」などと評判の町娘を描いた図など、写実重視の歌麿の真骨頂が発揮されます。

これが、役者絵、力士絵などにも広がり、幻の画家「写楽」へと繋がっていきます。

東海道五十三次絵図 41 宮宿

岡崎女郎衆は ちん池鯉鮒

よく揃い鳴海絞は 宮の舟

こちゃ 焼き蛤を ちょいと桑名

写真

宮とは熱田神宮のことです。

東海道最大の宿場で本陣:2軒、脇本陣:1軒、旅籠屋:248軒を擁し、家数:2924軒、人口:10,342人を数えたと言います。

東海道はここから桑名宿の間が海路になります。

七里の渡し 桑名港

七里の渡し 熱田港

渡し船と云っても手こぎではなく、帆船です。

7里×4km=28km

かなりな距離です。

海が荒れると海難もあります。

難所の一つでもありました。

これも広重の絵です。

その分、客が滞留しますから宮宿、桑名は客が溢れます。

熱田神宮

天皇家の三種の神器のうちの一つ、草薙剣をご神体にします。

草薙剣・・・神話の世界の話ですから眉唾ではありますが、スサノウ命が八岐大蛇を退治した折に見つけて奪い取り、伊勢神宮に祀られた天照大神に奉納したとされます。

それを管理していた倭姫が東夷を征伐に行く日本武尊に護身用として与え、日本武尊は駿河での火攻めのピンチをこの刀によって凌ぎます。

東征を終えた日本武尊は熱田に戻り、宮津姫と結婚し、刀の管理を宮津姫に任せます。

そんな物語を踏まえ、熱田神宮に祀られる神様は

天照大神、スサノウ命、日本武尊命、宮津姫、建稲種命の5柱となっています。

建稲種命は宮津姫の兄で、日本武尊の東征に従ったとされる尾張の豪族でしょうか。

ところで

冒頭の宿場絵・・・軒先で狼煙のような煙を立てています。

揃いの半被を着た者たちが人馬一体となって綱を引いています。

綱の先には何があるのでしょうか。

調べても解りませんでしたが、「船」のようにも思います。