てやんでぇ 第20回 「あんぱん」に気を取られ

作 文聞亭笑一

前回、前々回の関係で「歌麿」「遠州」などと検索していたら、「歌麿」という唄がヒットしました。

一部掲載させていただきます。

唄いては石川さゆりさん、踊りては「歌麿」の美人画のモデルさんといった処でしょうか。

関心のある方は「ユーチューブ」で検索してみてください。欄外にリンクを貼っておきます。

第1節 上方から下ってきた鶴屋

江戸幕府の熟爛の時代・・・大きな事件がなかった時代ですから歴史教科書では「パス」される時代ですが、文化史・・・という点では江戸文化が、京を中心とした上方文化を凌駕して「文化の中心」と江戸優位の地位を確立した時期でもあります。

「くだらねぇ」という言葉は、京から東に伝わらない・・・品質が悪い・・・ウケない・・・などの意味で現代でも使われていますが、西高東低を大原則とした言葉です。

とりわけ書物などはその典型例で漢籍、仏典、和歌をはじめとして「本山」「本家」「家元」はすべて上方にありました。

鶴屋・・・が、江戸の版元で中心的な存在になっていますが、鶴屋は元々京の版元で、のれん分けというか、支店、支社として江戸に進出してきました。

当時の江戸には彫り師、摺師をはじめ、印刷物の職人など皆無です。

京の本家から職人を引き連れて江戸に出店し、印刷物=本の商いを始めたのは想像を絶する努力だったでしょうね。

江戸市中の書物問屋の旦那衆が鶴屋に頭が上がらないのは、代々にわたって鶴屋の世話になってきたからでしょう。

そういう中で・・・鶴屋には全く恩義のない蔦重・・・耕書堂は改革者・イノベータですね。

第2節 耕書堂の活躍

喜三二に 春町加え歌麿と 役者 揃いて 市中に船出

先週は恋川春町の移籍問題と、蔦重チームの「これから」を予感させてくれる様な展開でした。

着々とスタッフを揃えていきます。

時代は・・・平和ボケの江戸時代の熟爛期です。

娯楽小説、漫画本の全盛期に向かっています。

現代日本は「アニメ」で世界をリードしていますが、その原点は蔦重が始めた「青本、黄表紙などの娯楽書籍の流行でした。

その一方で、百年後が舞台の朝ドラ「あんぱん」では主役達が続々と徴兵され、戦地へと赴きます。

出征する兵士達は「お国のために・・・」と死を厭わず、その妻子は「欲しがりません、勝つまでは」と内助の功を発揮する時代が百年後には迫ってきています。

そしてその百年後の世界に我々が生きています。

歴史は繰り返すと云いますが、繰り返して欲しくないのが戦争です。

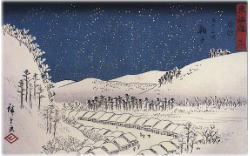

東海道五十三次絵図20 鞠子

江尻疲れ 来ては府中

はま鞠子 銅鑼を打つのか

どうらんこ こちゃ 岡部で

笑わば 笑わんせ

図

東海道53次の宿場で、最も小さな宿場町・鞠子宿

鞠子宿は旅籠が24軒しかありません。

鞠子宿のとろろ汁、あまりにも有名ですね。

このあたり府中を出てからの山道で小腹が空く頃です。

とろろ飯でもかき込んで、もう一踏ん張りと言ったところでしょうか。

弥次喜多もこの地でとろろを食べています。

図

弥次喜多とろろ汁の図

丁子屋

丁子屋(ちょうじや)は、鞠子宿の名物とろろ汁を提供する店

創業は戦国時代末期の1596年(慶長元年[3])であり、創業以来427年間に亘って場所を変えずに営業し続けている。

本陣跡から西へ3分ほど歩いたところにあり、名物・とろろ汁のほか、御膳料理を食することができる。

芭蕉の句があります

梅若葉 鞠子の宿の とろろ汁

雪の鞠子の絵もあります。

モネに影響を与えたとも言います。