てやんでぇ 第19回 歌麿誕生

作 文聞亭笑一

先週は天才絵師・喜多川歌麿が主役でしたね。

歌麿の幼少時代から蔦重との出会い、絵の才能が花開いていく過程や、無宿者としての苦境など、江戸社会の底辺が描かれました。

大火事の折に、蔦重が救った唐丸・・・彼が歌麿である という作者の設定は面白いですね。

私は「唐丸」は「謎の絵師・写楽」として再登場と思っていましたから、ちょっと意外でした。

喜多川歌麿

そもそも・・・唐丸「からまる・・・柯理」というのは蔦重の幼名です。

そこいらも作者のお遊びでしょうね。喜多川も蔦重の姓です。

つまり・・・喜多川唐丸が蔦重の本名です。

唐丸の代わりに歌丸、格好を付けて公家風に歌麿・・・遊び心ですね。

この時代の作家や絵師の、筆名や雅号は「おふざけ」ばかりですね。

狂歌(おふざけ和歌)が流行していますし、その影響もあります。

唐丸は夜鷹(街娼)の子で、そのヒモのような男につきまとわれるという設定から、社会の闇の中で生きていく姿を描いていましたが、実在の喜多川歌麿の人生がどうだったのか?

想像逞しくするしかありませんから、小説家の餌食ですね(笑)

が・・・今回ドラマで描かれるほど過酷な環境ではなかったようです。

子供の頃に狩野派の絵師、石燕の元で絵の修行をしています。

狩野派と云えば、幕府お抱えの画家集団ですし、石燕は「ろくろ首」「一つ目小僧」「幽霊画」などの妖怪画の基礎を作った絵師です。

現代人も「日本の妖怪」と云えば水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎に登場するおばけを想像しますが、あの原型を描いたのが石燕です。

そういう人の下に通いますからそれなりの服装もしていたでしょう。

赤貧、極貧の世界ではなかったと思います。

歌麿の出生地は栃木、江戸、上方・・・と3説ありますが、「上方説」ドラマの中で蔦重が目論んでいたとおり「麿といやぁおめえ、お公家様の御落胤と間違ってくれるかも知れねぇや」という通り、後世の歴史家が間違った(と断言できませんが、90%以上間違い)記録を残しています。

歌麿が出版界にデビューした当時、美人画と云えば女性の全身を8頭身美人よろしく描くのが主流で、顔の表情などは皆同じ、人形のように無表情でした。

蔦重と歌麿の生み出した新しい美人画の構図が 「大首絵」です。

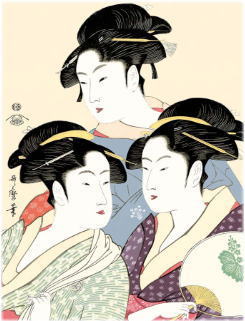

左は当時に大流行した「当時三美人」ですが

上半身だけを描く

表情を丹念に描く

モデルになった女性の名を書き入れる

この三つが蔦重・耕書堂の革新的アイディアでした。

現代の「アイドル」に似た販売作戦で、モデルになった女性の周辺には「おっかけ」が押し寄せたようです。

これが後に・・・松平定信に睨まれる事になります。

絵

東海道五十三次絵図 19 府中

江尻疲れ 来ては府中

はま鞠子 銅鑼を打つのか

どうらんこ こちゃ 岡部で

笑わば 笑わんせ

絵1

広重の絵は安倍川の渡しですね

駿河府中=駿府=静岡市

大御所・家康の居城でしたから賑わいも格別だったでしょう。

家康亡き後も天領として城代・代官が置かれます。

代々の代官を務めたのは徳川四天王の一人、榊原康政の一族でした。

安倍川といえば・・・安倍川餅、現代にまで残る銘菓です。

江戸時代の雰囲気を残す老舗もあります。

静岡、駿府と云えば家康が入場する以前は今川氏の居城でした。

そうなると・・・今川焼きを思い出します。

食い意地が張りすぎ?(笑)

今川焼きの発祥地は静岡ではないか?と睨んで調べてみたら、大間違いでした。

今川焼きの発祥地はお江戸のど真ん中、今川橋近くにあった那須屋という菓子職人が考案したものでした。

もう一つ、久能山東照宮があります。

久能山は今でこそロープウエーがありますが、下から登ったら大変です。

頂上からは太平洋を一望する景観で、麓には石垣イチゴのハウスなどが見渡せます。

絵2

絵3