てやんでぇ 第18回 幻の相良城

作 文聞亭笑一

今回は 蔦重が鶴屋達地本問屋の敷いた包囲網、カルテルを如何にして崩していくかの物語でしたから、現役時代の営業戦略、戦術などを思い出して面白く視ました。

同じ本屋が一度に10冊もの新刊書を発行する・・・読者にとっては驚きだったでしょうね。

その、物珍しさが市中からは離れた吉原にまで客を誘い、更には吉原見物、吉原遊興へと客の流れを作って忘八親父達も喜ぶことになります。

現在でもそうですが、小説本を買うときは何冊かを見比べて選びます。

そういう選択、選別の楽しさを消費者に与える・・・というのもマーケティングの基本ですね。

往来物(各種指導書、寺子屋の教科書)の発行・・・というのも出版社の経営にとっては大切な打ち手でしょう。

着実に売れて売上の基盤になります。

問題は流通チャネルですが、地方に目を付けた辺りが「さすがは蔦重」です。

江戸市中は「鶴屋のカルテル」に封じ込まれていますから手が出せませんが、江戸を離れたら・・・カルテルの影響力はありません。

南は高輪の木戸、北は千住の木戸、西は四谷見付を過ぎれば江戸市中ではありません。

そういった郊外や、地方の有力者が吉原に遊びに来た都度に面識を得て、彼らの意見を盛り込んだ往来物を作り「あなたが作った本」として売ってもらいます。

現代でも、団塊前世代が定年を迎えた一時期、「自分史出版ブーム」というのがありましたが、アレに似た雰囲気でしょうね。

私の本箱にも仲間や、取引先の方々の書かれた「自分史」が何冊もあります。

「本を書く」などと云うのは一般人には夢のような世界ですね。

それが・・・吉原で酒を飲みながら、芸者遊びをしながらの自慢話、蘊蓄が盛り込まれた形で「農業指導書」「商い指導書」の形で「本になる」と・・・「俺の本」になります。

これは・・・自慢話という要素も加えて一定量を捌いてくれますね。

販路拡大、チャネル開拓という意味で「直売」という新しい流通ルートへの挑戦です。

相良藩5万7千石

相良藩・・・とNet検索すると「人吉・相良藩」の方が先に出てきます。

鎌倉以来の名門・相良氏が統治していた熊本・人吉の方が、知名度が高いからでしょうね。

遠州牧ノ原の相良藩は華やかだった時期が短く、知名度が上がる前に潰されてしまいました。

相良藩は本多氏、板倉氏という譜代大名の分家筋の領地でしたが、吉宗将軍以降に急成長した田沼意次の城下となりました。

それまでは1万石、1万5千石程度の小藩でしたが、意次が老中となるに及んで城持ち大名になります。

相良城は建設後10年程度で破却されてしまいますが、「竜宮城」とも称された美しい城だったようです。

江戸時代後期に作られた城は少ないですから、当時の建築技術を知る上でも勿体ないことをしましたね。

政敵・松平定信の「田沼憎し」の感情の結果ですが、重商主義政策のシンボルでもありましたから、重農主義の定信には「許せないランドマーク」だったかも知れません。

城を破却する作業を見た小林一茶が俳句ではなく、短歌を詠んでいます。

石運び 嘆き照りしむ しめし野の 人の油に 光る城かな (一茶)

意次が国元に帰ったのは一度だけ、城が完成した折だけでしたが、城下町の住民をはじめ領民達の歓迎振りは異常なほどだったと云います。

田沼意次の殖産振興の政策がことごとく成功していたことと、城代家老以下の国許藩士の政治姿勢が良かったからでしょうね。

「我々は余所者。

領民達のために奉仕をさせていただく」といった基本姿勢だったようです。

相良藩のあった牧之原市は、現在はお茶の大産地として茶畑が拡がりますが、意次が取った殖産振興策は商品化と流通が基本です。

1,養蚕による真綿の生産

2,櫨(ハゼ)の植林と蝋燭作り

3,製塩

4,これらを江戸、上方に売るための港湾整備

5,城下町を碁盤の目の形に整える

6,瓦焼きの振興と、城下の瓦屋根への葺き替え・・・防火対策として助成金支給

そして最後に「農民から5公以上の年貢を取ることの禁止」でした。

そのすべてが成功していたようですから、城下も、住民も豊かだったでしょうね。

意次がお国入りしたときには住民達の歓迎の声が大きすぎて「一揆か?」「反乱か?」と勘違いするほどだったようです。

ドラマの中でもそういう様子が描かれていました。

佐野家の系図

田沼意次が池に投げ捨てた佐野家の系図ですが、今回のドラマでは旗本・佐野政言が「買官のために田沼意知を通じて田沼意次へ献上したもの」としています。

が、多くの史書では「田沼が自分の家の家系を本家筋と贋作するために召し上げた。または、借りた」 としています。

問題はこの史書の方で、松平定信以下の反田沼派が「悪党・田沼」を宣伝するために,殿中で刃傷を働いた佐野を、被害者に仕立てている節があります。

更には佐野を「世直し大明神」とまで持ち上げていますね。

この辺りは物語の中盤以降でしょうか。

佐野家は元々が三河以来の譜代武士で,100石から200石程度の旗本です。

田沼はその分家という事になっています。

その分家が紀州藩の足軽として任地に下りました。

「陪臣となったか、気の毒に」と優越感を持って付合っていたのですが、あれよあれよという間に将軍の側用人に出世し、大名になり、相良5,7万石の城持ち大名で、老中になってしまいました。

佐野は「本家筋である自分にも相応の分け前、恩典があってしかるべき」と勝手に思い込みましたね。

系図は本家筋である証拠書類です。

一方の意次にとっては、この種の、家柄だけで職位や報酬に預かろうとする世襲派が大嫌いな性格ですから逆効果になります。

田沼家にとっては本家筋というだけで,政言自身は特に目立った才能があるわけではなく、幕閣を田沼一派で固めようとしていた意次にとって「無能な本家筋」はかえって評判を落とすと敬遠していました。

「系図まで差し出しているのに・・・幕閣に採用されない」佐野に恨みが貯まっていきます。

この恨みが爆発するのが1784年ですが、その前の1783年に浅間山が爆発します。

当分は田沼政権の政策が続いていきます。

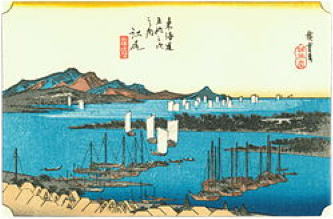

東海道五十三次絵図 18 江尻

江尻疲れ 来ては府中

はま鞠子銅鑼を打つのか

どうらんここちゃ 岡部で

笑わば 笑わんせ

絵1

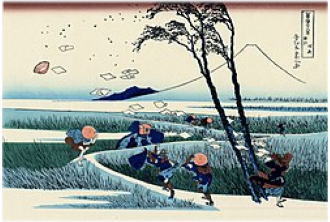

絵2

広重と北斎を並べてみました。

広重は賑わう清水湊を描いています。

一方の北斎は吹き荒れる強風に難儀する旅人達を描きます。

後方に富士が見えますから江尻宿の外れでしょうね。

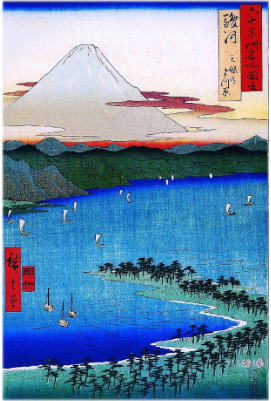

江尻宿からチョイと寄り道をすれば、日本三大松原の一つ三保の松原を見学できます。

広重も寄り道をしたらしく松原の絵を残しています。

日本三大松原は 虹ノ松原・・・佐賀県唐津市 唐津湾岸

気比の松原・・・福井県敦賀市

清水と云えば浪花節、次郎長、お蝶さんに大政 小政 問題児の森の石松

爺、婆と布団の中で、子守歌代わりに広沢虎造の浪曲を聴いて育ちました。

♪ 清水湊の名物は お茶の香りと 男伊達

見たか聞いたか あの啖呵 粋な小政の 粋な小政の旅姿

これはディック・ミネでしたか・・・70年前が懐かしい。

絵3

絵4