てやんでぇ 第28回 花の下にて

作 文聞亭笑一

刃傷でござる

佐野政言による意知への襲撃、江戸城内での刃傷事件が起きます。

城内での「刃傷」と云えば、浅野内匠頭から忠臣蔵へと繋がる話が有名すぎて、その他の事件が霞みます。

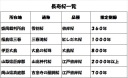

しかし徳川260年の間に7回起きています。

今回の田沼意知事件はそのうちの6回目です。

図1

この中で政治的思惑からの事件は二つ、「暗殺事件」とも云えますね。

一つ目は⑤綱吉自らが教唆犯と疑われている「大老暗殺事件」

・・・生類憐れみの令、「お犬様政策に反対する大老を消した」と言われる事件です。

二つ目が田沼意知事件・・・自由化政策に反対する守旧派が起こした事件です。

碌な取り調べもせずに、「お家断絶、身は切腹」と処分してしまう辺りも忠臣蔵に似ています。

また、事件直後から「佐野大明神」「世直し大明神」と宣伝し、幟などが準備されている辺りにも計画性が疑われます。

ドラマでは一橋治済を黒幕と想定していますが、松平定信をはじめとして商業化の利得に預かれない多くの大名、御家人がアンチ・田沼の動きに参加していたと思われます。

事件当日、現場には柳生家当主もいましたが、意知の防衛や犯人逮捕にも協力せず、後に譴責処分を受けています。

柳生と云えば公儀隠密の元締めですからねぇ。何か・・・怪しい。

佐野の桜

佐野家があったのは番町です。

大番役、新番役など将軍親衛隊とも云うべき大身の旗本の屋敷が並びます。

江戸の高級住宅街ですね。

ここに綱吉将軍から拝領した桜の銘木があったと言われています。

この時代に染井吉野は開発されていませんから、江戸小彼岸桜でしょうか。

小ぶりですが花数が多い桜です。

綱吉の時代だとすれば、上の表にもある通り1700年頃ですね。

それから80年が経っていますから樹齢80~90年程度の桜でしょうか古木と云えます。

ただ、江戸彼岸、江戸小彼岸はいずれも寿命が長く、1000年を越える古木もあるようですから「枯れた」には別の理由があるのでしょう。

考えられるのは浅間山の噴火による降灰の影響です。

灰の始末を誤れば土地が酸性?アルカリ性?に偏って根を傷めます。

そのほかに、台風によって持ち込まれた潮水が桜の木全体にかかり、木の勢いを痛めたことも考えられます。

この現象は現在でも海岸地帯でよく起きます。江戸は元々が海岸だった場所を埋め立てて造成された町です。

日比谷公園は日比谷入り江と言われた内海を埋め立てて武家屋敷を作りました。

台風によって巻き上げられた潮水が農作物に被害をもたらす・・・あって当然です。

ところでこの佐野家と「京の桜守・佐野家」が変に混線しそうですが、この両者は全く関係ありません。

京の佐野家は当代が17代、秀吉の時代から続く庭師の家です。

もう一つ・・・現代では桜と云えば染井吉野ですが染井吉野が開発されたのは江戸の末期です。

江戸小彼岸桜を母に、大島桜を父にして掛け合わされたもので、花の大きな父の遺伝子と、多花性の母の遺伝子が優性遺伝で出来上がった品種です。

当初は「吉野桜」として拡がりましたが奈良の吉野と紛らわしいので生産地の染井村の字を加えたと云います。

人工交配、掛け合わせで作られた品種でもあって寿命は短く60年と言われ、植え替えが行われています。

新日本銘木100選に選ばれた桜

桜の話題が出たついでに、文献に載っている長寿桜を調べてみました。長寿桜は総べて野生種です。

図

松前藩始末

前回の番組で松前藩主が島津の殿様に付き添われて一橋治済に会い、田沼による領地の召し上げをやめさせて欲しい・・・と陳情していました。

松前と薩摩、日本の両端が・・・一橋を首魁とする反田沼派として結託するなどは面白い筋書きです。

松前はアイヌを通じての抜け荷(密貿易)で財政を回していますし、島津は勝手に併合した琉球を通じて抜け荷をし、巨利を得ています。

「鎖国」という幕府の大方針に逆らってコソ泥的な経営をしている者同士が結託するという推理も面白いですね。

松前藩主・松前道廣は「倹約」を政策の柱にする松平定信の時代になっても遊興が絶えず、藩政をないがしろにした罪で永蟄居の処分を受けることになります。

強制的に藩主をやめさせられて隠居、市中への外出も禁じられてしまいます。

一方、弟の家老・廣年は画家として名を上げていきます。

余談;水野忠恒の刃傷事件

全く関係ない話ですが、表の4番目の刃傷事件を起こしたのは故郷・松本藩主だった水野忠恒です。

幼少時から知的障害があったようで、どちらかというと劣等感のキツイ男が、被害妄想から暴れてしまったという事件です。

この、水野家の菩提寺が私の村にある玄向寺・・・もう引退したでしょうが、ここの住職が小中学校時代の同級生でした。

殿様が改易になり、殿様の菩提寺から村のお寺に格下げ、とはいえ檀家には昔からの旧家が名を連ねます。

東海道五十三次絵図 28 見付

袋井通りで 見付られ

浜松の木陰で舞坂 まくり上げ

こちゃ 渡しに乗るのは 新井宿

図

この歌の文句は「映倫カット・18才未満閲覧禁止」ですねぇ(笑) エロ本です。

(夜鷹の私が)梟(袋井宿の夜回り、役人)に通りで見つけられ(見付)、

浜の松(浜松)の木陰に連れ込まれて帯を解かれ(舞坂)裾をまくられ、私に乗りかかってきたよ。

あら・・・良い(新井)気持ち。

いずれにせよ、五つの宿場を歌詞の中に盛り込んだ努力には敬服します。

江戸の、出版業者の洒落文化でしょうね。夜鷹・・・認可外売春婦でしょうか。

見付宿は天竜川の東岸です。

現在は磐田市、ジュビロ磐田の本拠地です。

人口16万5千人ですから筆者の住む川崎の幸区と同規模ですね。

天竜川は大井川などと違って水深が深いため、川を渡るには渡船しか出来ません。

その分だけ旅人には楽でしたね。

川渡りの人足代よりは船賃が安上がりです。

古代から中世まで遠州・遠江の国衙、国府はこの見付でした。

家康が三河から浜松に進出し、遠江を支配するに及んで、政治の中心が浜松に移っています。

←遠州国分寺 楼門

磐田の自慢の一つが右下の見付小学校

明治8年に竣工しています。

現存する洋風の木造小学校校舎としては日本最古のものといいます。

ハテ、待てよ、それは信州・松本の開智学校ではなかったか・・・とWikipediaを辿ると・・・松本の校舎が完成したのは明治9年でした。

見付が一年早いですね。

↑見付学校 ↓開智学校

さて、東海道は浜松に向かって進みます。

現代は鉄橋ですが江戸期は渡船でした。

図