てやんでぇ 第27回 サクラチル・・・前夜

作 文聞亭笑一

今年の大河・・・折り返し点を越えましたが、市井の評判は悪化傾向ですねぇ。

主役の蔦重と江戸の出版業界・・・という舞台構造がマイナーなことと、江戸城での政治課題が物語的には全く繋がらず、二極分解して進みます。

どちらも間が抜けます。

これって・・・マラソン選手と落語家の話が併走した「いだてん」の二番煎じですね。

どちらにも女優の綾瀬はるかが絡んでいて、気の毒ですが貧乏神的なイメージになってしまいます。

今週から来週にかけて、江戸城内の政争では大きな変転があるのですが・・・そこへ至る背景が説明不足です。

田沼意知と吉原

今回の物語では意知自身が吉原に通い、花魁・誰袖と恋仲になっていく・・・と言う設定で進んでいますが、史実として残っているのは「誰袖を1200両で身請けしたのは土山宗次郎」となっています。

土山宗次郎は田沼意次の腹心とも云うべき経済官僚で、能吏・・・しかも文化人として大田南畝などとの付き合いもあります。

自身も狂歌師として名が残ります。

更に、田沼意次の意を受けて蝦夷探索に平秩東作(平賀源内の友人)を派遣したのも土山です。

テレビの中で意知がやっていること・・・これは総べて土山のしていたこと、だと、文聞亭は推察します。

どうやら・・・ドラマでは田沼意知と土山宗次郎を重ね合わせて描いていますね。

そうしないと「田沼意知」という人物が描けないからではないでしょうか。

意知がドラマから退場した後、辻褄合わせとして・・・土山を意知の身代わりとして、意知が約束した身請け話を実行させ、誰袖や大文字屋の口封じをした・・・とするのでしょうか。

巨額の金が手に入れば、それで自由が買えれば花魁も、忘八置屋も口は割りませんからね。

一方、史実(?通説)では

吉原に出入りして豪遊を繰り返していたのは土山宗次郎・本人である。

土山は誰袖の身請け以前にも、別の女郎を700両で身請けして妻にしており、金の使い方も半端ではなかった

・・・と言います。

「大田南畝のスポンサーだった」という説もあり、狂歌師達が吉原で遊ぶ金の大半は土山の金であったとも言います。

吉原の女郎の身請け金だけで1900両≓約2000両!!

当時、20両で家が建つと言われていました。

家・・・上物(建物)だけで現在の価格なら2000万円でしょうか?

2000両÷20両=家100軒×2千万円=20億円 とんでもない額です。

幕府の勘定方組頭・・・大蔵省の局長クラスでしょうか?

財源は汚職しか考えられませんね。

米騒動、顛末

浅間山の噴火に始まり⇒冷夏⇒不作⇒投機筋による買い占め⇒米不足⇒米価高騰という負の連鎖が江戸の市民生活を困窮させていきます。

本だ、浮世絵だ、吉原だ・・・などと言っている場合ではありません。

一部では「打ち壊し・・・暴力デモ」すら起きかねない情勢です。

そこで田沼政見が実行したのが米販売の自由化です。

以下、Wikipediaの記事

天明4年1月16日(1784年2月6日)に幕府は、米穀売買勝手令という法令を公布する。

これはこの当時、決められた業者のみが米の流通、販売を行うことが出来るとされていた規制を撤廃し、例えば江戸に持ち込まれた米を、問屋を通さずして自由に販売してよいとするものであった。

問屋を通さない米の販売を認める米穀売買勝手令は当時としては画期的なものであり、米の流通量を増やして米価を引き下げることを目的とした緊急時の時限立法的な色彩が強い法令であった。

しかしこの法令は期待したほどの成果を挙げることはできなかった。

これは米の流通の活性化という点からは米穀売買勝手令によって大坂からの米の搬出が活発となったが、今度は大坂が米不足に襲われ価格が急騰したため、大坂町奉行所はあわてて大坂からの米の搬出を厳しく制限する措置を行ったことなどによるものであった。

結局米穀売買勝手令は天明4年の秋、米の作柄がある程度期待できることが市場に周知されたことによって米価が落ち着きを見せたため、1784年10月23日に廃令となった。

さらに田沼政権は、積極的に投機筋(悪徳米問屋)の不正備蓄米の摘発に乗り出します。

その結果、大坂堂島の米仲買商16名が「買占めの罪」により摘発されています。

以下、Wikipedia

天明4年4月23日(1784年6月10日)には16名の仲買商から没収した196440石の米のうち約三分の一にあたる65000石が、江戸、大坂、京都で米価高騰に困窮する人々へのお救い米として利用されることが決定された。

65000石のうち30000石が江戸、25000石が大坂、10000石は京都へ向けられることになり、お救い米として市場価格よりも廉価で売り渡され、困窮した人々への支援に充てられた。

端境期に行われたこの措置は米価のさらなる高騰を食い止め、米価が高騰した厳しい情勢はなお続いたものの、天明3年から4年にかけては大規模な打ちこわしが全国的に広まる事態は避けることができた

何か・・・田沼意知と小泉進次郎が重なるようで・・・ニヤリとする展開ですね。

佐野の桜

今週は江戸城内で起きた大事件の伏線を説明するようですが、どうしても唐突間がぬぐえません。

佐野政言とは何者なのか?

その説明がなく、且つ江戸城内での派閥争いについても殆ど説明されていません。

佐野政言は「反田沼派に利用された刺客・暗殺犯」なのですが、その事を知らなければ・・・出世願望の強いだけの男・・・でしかありませんし、物語に出てくる意味もわかりません。

ともかく、今回の大河は政権内部のことが説明不足です。

政権の主流は将軍・家治ー田沼意次と江戸城内の官僚機構・・・貨幣経済、商業優遇、開国へ

非主流派の黒幕が一橋治斉、そして松平定信や地方大名・・・農本主義、米経済、鎖国

田沼政治には外国筋の期待も大きかったようで、長崎・出島にあったオランダ商館の商館長、イサーク・ティーチングは田沼意知の死に落胆し、次の歌を本国に書き送りました。

鉢植えて 梅か桜か咲く花を 誰たきつけて佐野に斬らせた

・・・田沼意知暗殺の実行犯です。

私怨を募らせて・・・いや、恨むように仕向けられて恨みを募らせて、暴発させる事になってしまった木偶(でく・操り人形)でもあります。

系図を盗まれた、自分の方が本家なのに無視される、そして今回の番組では「手柄を無視された」と唆されプッツンします。

教唆した黒幕はバレないうちにと本人は切腹させて口封じ、江戸の町には天下の大悪人を退治した英雄・・・佐野大明神と宣伝して一躍人気者に仕立て上げます。

なんとなくCIAとかKGBみたいな政治の暗部ですねぇ。どう描きますか?

東海道五十三次絵図 27 袋井

袋井通りで 見付られ

浜松の木陰で舞坂 まくり上げ

こちゃ 渡しに乗るのは 新井宿

図

袋井宿は江戸から数えても、京から数えても丁度真ん中の27番目の宿場になります。

それもあって、「ど真ん中茶屋」などと云う休憩所があったりします。

東海道の宿場整備の最初の頃は掛川宿の次は見付宿だったのですが、この間の距離が遠いのと、途中の河川が氾濫を起こしたりもするので1616年に新設されました。

本陣3軒、旅籠が50とソコソコの規模です。

袋井は元々、遠州三山と言われる名刹の門前町で、更には秋葉神社への参道でもありました。

参拝客向けの宿として観光産業の下地がありました。

後から追加された宿場、元々が門前町・・・と言う点では川崎宿とよく似ています。

川崎宿も後発ですし、川崎大師への参道でもありました。

遠州三山とは・・・法多山尊永寺、医王山油山寺、萬松山可睡斎の三寺です。

図

尊永寺の万灯会

湯山寺の本堂

いずれも現代に続く祭です。

それに、袋井の名物は丸凧

浜松の大凧揚げは有名ですが、隣の袋井でも凧揚げが祭でした。

浮世絵・袋井の丸凧

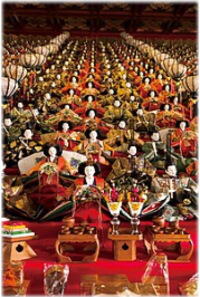

萬松山可睡斎のひな人形