てやんでぇ 第23回 赤蝦夷風説考

作 文聞亭笑一

ここのところドラマでは「蔦重とその仲間達の馬鹿騒ぎ」ばかりが放映されています。

そういうことが許される豊かで、自由な社会だったのだ

面白おかしい豊かな時代 ・・・とでも云いたいのでしょうか?

そんなことはありません。

なにかオカシイ・・・この時代の何を伝えたいのでしょうか?

都市部の富裕層はバブルに沸いていたかも知れませんが、地方ではまだ飢饉すらないものの大名家の財政悪化による重税化で農民達は苦労していました。

ドラマの舞台は吉原ですが、吉原の女郎衆の出身地は関東甲信越、東北の農村です。娘を女衒に売って一家を食いつなぐ・・・こういう悲劇が毎年繰り返されています。

喜三二先生こと、平沢常富が江戸留守居役を務める秋田の佐竹藩などは美人の産地でもありましたから、江戸へ売られる娘達の供給源でもありました。

そういえば・・・我々の時代には「♪ああ上野駅」に歌われる集団就職、就職列車という思い出がありました。

中学の50人のクラスの内、卒業してから20人ほどが社会に出ました。そのうちの10人近くが中京工業地帯へと就職していきました。

江戸時代の借金の形に吉原へ・・・とは違いますが、年季奉公的な雰囲気は残っていましたね。

今回の大河、歴史物語としては「歴史」をはずして「時代物語」とした方が良さそうです。

恋川春町

ここ二週間は恋川春町が筆を折り、そしてまた復帰すると言う物語を中心に描かれていました。

恋川春町・・・何者でしょうか?

武士です。

駿河・小島藩1万石の江戸留守居役ですから、企業で云えば「取締役・東京支店長」といった役割ですね。

藩の中では上から数えて10番以内のエライ人なのです。

江戸時代の武家の格式は1万石以上になると「大名」に列せられ、官位も五位以上になります。

そう言われてもピンと来ないかも知れませんが、現代でも資本金10億円以上の企業を大企業と云います。

それと同じ・・・と考えてみると、1万石の大名家の経営規模が解るかと思います。

ちなみに小島藩が明治維新を迎えた際の武士の数は100人でした。

資本金10億、社員100人の会社・・・です。

この、小島藩の藩邸があった場所が小石川春日町です。

広大な水戸家の上屋敷に隣接した町人町の一角にありました。

恋川春町の筆名は小石川春日町・・・そのまんま です。

小石川春日町・・・こいしかわ 春日町 = 恋川春町

春日町の由来は、三代将軍家光の乳母として名高い春日局が、自分に仕えた下男達に土地を与えて町人町を建設したことに由来します。

下町の雰囲気が醸し出される町でもありました。

赤蝦夷風説考

田沼意次の政治は自由経済による商業発展、その冥加金を幕府の収入源(税金)にすることで、米による収入以外に幕府(政府)財源を得ると言う政策です。

農本主義に凝り固まっていた江戸幕府としては大改革ですが、素寒貧(すっかんぴん)だった幕府の金蔵に税収が戻ってきたのは事実です。

その田沼が次に打ち出したのが印旛沼干拓事業と北海道開拓でした。

田沼の本命は北海道開発にあります。

印旛沼干拓は守旧派、農本主義者への融和策というか、カモフラージュとして打ち出された政策で「内は印旛沼、外は蝦夷地・オロシャ」という両輪でした。

蝦夷地・北海道に関心が高まったきっかけは、表記の「赤蝦夷風説考」にあります。

筆者は仙台伊達藩・藩医留学生・工藤平助で、蝦夷とはアイヌ、赤蝦夷とはロシアのことを云います。

長崎でオランダ人から聞いた風説、留学生仲間の松前藩の学生から聞いた噂話、そんな話を面白おかしく綴り、「ロシアが蝦夷地を奪いに来るのではないか」という危惧、仮説を論文風にまとめました。

この本を出版したのは書物問屋のルートですから知識人、上流階級にしか届いていません。

要約すれば

赤蝦夷・ロシアが軍船を派遣して交易を求めて北海道近海をうろついている。

ロシアは蝦夷・アイヌと交易を始め、国後やウルップ島に拠点を作ろうとしている

彼らは・・・いずれ蝦夷地(北海道)を「俺の物」と占領してくるのではないか!?

この当時、幕府の公式見解は「蝦夷地は6000石の小島である」

・・・つまり「佐渡島程度の島で米が殆どとれない不毛の島である」と認識していました。

蝦夷地の存在は家康の時代から知られていましたが、松前藩の報告を鵜呑みにして「米が全くとれない寒冷地」として「国」には認めていません。

松前藩は「藩=大名」としましたが、米の収量・石高は0です。

仕方がないので本州の飛び地をかき集めて6000千石にし、「松前6000石の大名」という例外を作りました。

この例外、特別扱いを利用して、農本主義とは別次元で商工業を発展させ、しかもアイヌという労働力を収奪して実収10万石以上の巨利を得ていたのが松前藩です。

これに200年近く監査の手が届かなかったのも幕府の怠慢ですが、近隣の津軽藩、南部藩、佐竹藩、伊達藩などは知っていたはずです。

・・・が、松前との交易で利を得ていましたから知らぬ顔の半兵衛でしたね。

赤蝦夷風説考は伊達藩士の内部告発かも知れません。

北前船

江戸時代までの日本の海運は日本海側・・・つまり北前が表通りでした。

京大阪を起点として瀬戸内を通過し、関門海峡に出て・・・西に向けば長崎、東に向かえば宮津、敦賀、直江津、酒田、秋田、十三湖・・・

そして蝦夷地・松前へと繋がります。

北前船の下り便で最も重視されたのは酒でした。

灘や伏見の酒が蝦夷地にわたります。

アイヌにとっては酒が何よりもの貴重品で、蝦夷地特産の俵物(干しアワビ、干しなまこ、フカヒレ)と交換します。

この交換比率が松前藩の収益源で1両の酒で10両分の俵物に交換します。

・・・ボロ儲け

上り便は蝦夷から俵物と昆布を積み込み、東北北陸で米を積み込み、瀬戸内に戻ります。

瀬戸内に戻る前に俵物は長崎に渡り、そこから清国へと輸出されます。

日本にとって貴重な外貨獲得資源でした。

そうそう・・・北海道産の鱈子も博多に渡り明太子に成りました。

昆布は大阪にまで運ばれおぼろ昆布として浪速名物になっています。

また、鰊は綿作の肥料として大量に西に運ばれました。

この辺りのことは司馬遼太郎の「菜の花の沖」に克明に描かれています。

主人公の高田屋嘉兵衛が函館に本拠を築き、ロシアと競合しながら厚岸、国後、択捉へと事業を展開していくのは、もう少し後の時代です。

伊能忠敬が北海道を測量し、間宮林蔵が間宮海峡を発見し、近藤重蔵が択捉島に「日本国の標」を建てたのももう少し後の時代です。

田沼政権の時期にやっておけば・・・などと「たら」「れば」を思いますが、歴史に「たられば」はありません。

事実だけが残ります。

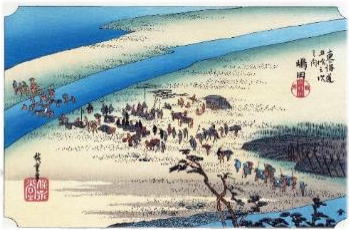

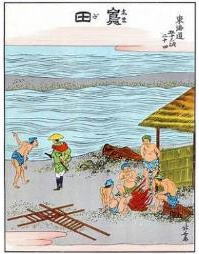

東海道五十三次絵図 23 島田

藤枝娘の 投げ島田

しおらしや 大井川いと

抱きしめて こちゃ

いやでも応でも 金谷せぬ

写真

いよいよ、大井川です。

東海道に難所は数々ありますが河渡りの難所としては最大の難所でしょうね。

江戸幕府は最初から最後まで、大井川に橋を架けていません。

後方の田中城と合わせて江戸防衛の重要な陣地の一つと位置づけていました。

広重には川渡しの絵が幾つもありますが、川渡しといえば大井川が本家本元です。

島田と、対岸の金谷は川止めとなれば宿場は客で溢れかえります。

ましてや台風シーズンともなれば3日、4日の永居もあります。

女郎街も繁栄していたでしょうね。

写真

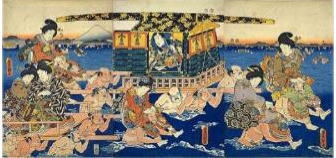

女性にとっては男客以上に難所でしたね。

殿様、姫様は駕篭ごと蓮台で運ばれます。

上級の女房は位により単独または複数で蓮台、下っ端女房は川越人足の肩車です。

葛飾北斎は川越人足と客との交渉風景を絵にしています。

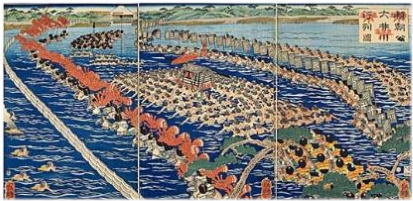

川渡しの絵で最も人数が多いのがこの図です。

「頼朝公大井川行列図」とありますが中央の駕篭の主は頼朝ではありません。

徳川家茂です。大名行列がそのまんま川を渡っていきます。

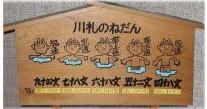

下世話になりますが川渡りの値段は瀬の深さ(時間)に比例します。

浅いところは安い代わりに遠距離になります。

写真

写真

写真