てやんでぇ 第22回 南畝と万載狂歌集

作 文聞亭笑一

先週号で狂歌についてちょっとだけ触れましたが、和歌にかこつけて世間や政治を風刺したり、よく知られた名歌などをパロディーにしたりして言葉遊びをする、といった文学?文学モドキです。

これに絵を加えれば風刺漫画ですね。

これを流行らせて「天明の狂歌ブーム」を巻き起こしたのが、大田南畝と蔦重のコンビです。

大田南畝の万載狂歌集

狂歌は「おふざけの和歌」ですから、その歌集もふざけています。

「千載和歌集」という平安期の和歌集を捩(もじ)って編集したのが「万載狂歌集」です。

冗談「まんさい(万載)」でしょうか?

その中から幾つか拾ってみます。

1 、さほ姫の すそ吹返し やはらかな けしきをそそと見する春風 貞徳

「春一番」の風でしょうか。

佐保姫(春の女神)の着物の裾をめくり挙げるほどの風が吹く

そんなにめくれたら・・・あそこの毛とか、そそ(陰部)が見えてしまうじゃないか

23 、鶯も 声はるの日に長しゅす(数珠)に ほうほけきょうをくり返し鳴く 紀定丸

ホーホケキョウ ホケキョウ(南無妙法蓮華経)

声を張る 春の日 鶯も人も・・・声を張り上げている

鶯がくり返し鳴くのと、法華経をくり返し唱える人をかけて、からかっている

32 、枝ひくき 隣の梅は板塀の あなうつくしと のぞきこそすれ へつつ東作

板塀の穴 あな美し ・・・「あな」=まぁ何と・・・感嘆詞

塀の向こうは梅の花、それとも??? のぞき見の悦楽? 作者は平賀源内の友人

46 、春の野にあそぶよめ菜や小娘の跡からはしり つくしたんほほ 石部金吉

春の野で嫁がヨメナ、土筆、タンポポを採って今夜のおかずにと 尽くしてくれる

タンポポの葉や根は金平にして食べる。嫁の跡を小娘が走り回って遊ぶ・・・のどかな風景

終戦直後は・・・よく野草を採集して食べましたね。

ナズナ採りやりました。ほうれん草代わり

47 、のどけしな 富士の高根の煙より すそ野一はい もゆる若草 鬼窟採瘤

宝永噴火の頃に比べてのどかだねぇ 火砕流で燃えた草が、また萌え出ている

宝永火山の噴火では江戸市中まで灰が積もり、川崎宿では5cmの積雪、いや積灰

79 、つばくらの軒端につち(土)をくはへ来て うち見るたびに出る子だから とめ女

燕が巣を作ってくれるのは縁起が良いと言うが・・・我が家は貧乏人の子沢山

打ち出の小槌のように子を産んでも、金を生んでくれないなぁ

97、 心あてにならばや うへん(植へん)きくの花 秋のこかねの色をたのみて 目黒粟餅

百人一首の替え歌ですね。

黄金色・・・小判をイメージ 花より小判

本歌は晩秋の歌ですが、菊苗を植える頃、春の歌にしています。

<本歌>心あてに 折らばや折らむ初霜の おきまどわせる白菊の花 凡河内躬恒

109、 ほととぎす須磨の浦ではなけれとも なれをまつ風 村雨の空 から衣橘洲

在原業平の配流先の物語・・・松風、村雨の姉妹を愛する話と 時鳥=夏を待つ気持ち

須磨の話じゃないけれど時鳥の鳴く夏を待つ 村雨・・・梅雨の雨

110 、ほととぎすなきつる方をながむれば たたあきれたる つらぞのこれる 平郡実柿

本歌は、有名な百人一首の歌。時鳥の鳴く方角に目をやったら 無粋な奴の顔があったよ

ほととぎす 鳴きつる方をながむれば ただ有明の月ぞ残れる 後徳大寺実定

115 、いつれまけ いつれかつほと時鳥 ともに はつねの高うきこゆる から衣橘洲

勝つか負けるか縁台将棋と駒音や「山時鳥・初鰹」をかけて 初音、初値も掛ける

縁起物の初鰹・・・高いけれど、食いたいなぁ 江戸っ子は初鰹が好きだったようです。

137、 夜軍(よいくさ)に尻のかかり火ふりたてて おいつまくりつ蛍合戦 臍穴主

乱舞する蛍、松明を手にしての夜戦? 男女の交合の熱戦?

・・・蛍から色々な連想を呼ぶ

139 、蚊と蚤に ゆふへも肌をせせられて おゐと(尻)はまたら目はふたかれす 鳥山石燕

蚊や蚤に刺されて、お尻や目の周りが膨れあがってしまったよ

殺虫剤のない時代です。蚊帳で防ぐしかありませんが、庶民に蚊帳は無理でした。

鳥山石燕は妖怪画の元祖・・・ドラマでは片岡鶴太郎が扮していました。

168 、箱入の おり姫なれと此ゆふべ 天の川原へ下りさうめん 智恵内子

箱入り娘と七夕の織姫、それに箱入りの素麺・・・そんな物をごちゃ混ぜにして連想を誘う

きょうは七夕、箱入り娘も今日ばかりは外出を許されそうだ

箱入りの上等な素麺をもらった。天の川で冷やして、いただこうか

193 、秋の夜の長きにはらのさびしさは たたくうくうと虫のねそする 四方赤良

本歌取りの狂歌 秋の夜の哀愁の歌を「腹の虫」に置き換えて・・・食欲の秋にする

秋の夜の明くるも知らずなく虫は わがごと物や悲しかるらむ 藤原敏行

196、 見わたせば かねもおあしもなかりけり米櫃までもあきの夕暮 紀野暮輔

これまた本歌取り 令和の米騒動にも重なっておかしみがあります。秋と空き

見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕暮れ 藤原定家

本歌は「三夕」と言われる名歌の一つです。

ついでに残りの二つは

村雨の露もまだひぬ槇の葉に 霧立ち上る秋の夕暮れ 寂蓮

これにも本歌取りしてあります(狂歌百人一首・・・大田南畝)

村雨の 道の悪さよ下駄の歯に 腹立ち上る秋の夕暮れ

心なき身にもあはれは知られけり 鴫立つ沢の秋の夕暮れ 西行

223 、月見酒 下戸と上戸の顔みれば 青山もあり赤坂もあり から衣橘洲

酒飲みの下戸と上戸・・・赤い顔もあれば悪酔いで青くなっている人も

青山、赤坂・・・盛り場の地名を使う

263 、いつはりのある世なりけり神無月 貧乏神は身をもはなれぬ 雄長老

本歌取りです。「なき世」を「ある世」に代えています。

神無月は神様が出雲に集まるはずなのに、俺の貧乏神は出雲に行かないよ、なんで?

いつはりのなき世なりけり神無月 誰がまことより時雨そめけむ 藤原定家

303 、びんぼうのぼうが次第に長くなり ふりまはされぬ年のくれ哉 よみ人しらず

歳の暮れが近付き「びんぼう」という名の棒が段々長くなって扱えないほどになってしまった。

振り回して、借金取りを追い払うこともできなくなってしまったではないか。

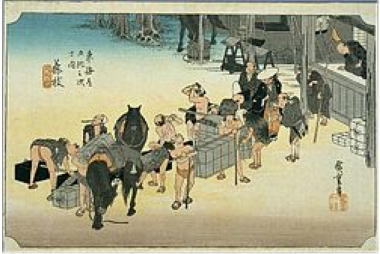

東海道五十三次絵図22 藤枝

藤枝娘の 投げ島田

しおらしや 大井川いと

抱きしめてこちゃ

いやでも応でも 金谷せぬ

図

またまたダジャレですね

藤枝娘 ・・・人形の藤娘

投げ島田・・・娘の髪型でしょう。

大井川い・・・おお可愛い 金谷せぬ・・・敵やせぬ

図

宿場の図は問屋場での荷の取次ぎ風景を描いた貴重な1枚です。

江戸時代の物流は宿場間物流が基本で、宿場ごとに業者が代わります。

馬の数や人足の数で輸送方法は宿場ごとに変わります。

数に間違いがないか、ご禁制のものが入っていないかなど宿場役人が検査に来ています。

藤枝宿は、町そのものは天領ですが、田中藩の城下町の一部でもありました。

田中城は軍事的に街道の要衝と言うこともあって、頻繁に領主が代わっています。

前半の130年の間に城主の数だけで10家になりますから平均13年単位で交代していますね。

ただ1730年に高崎城から本多氏が移封されて以来、明治まで続きます。

江戸期の緊張緩和で平和が続き、軍事面の重要性が低くなったからかも知れません。

図

宿場の名物に瀬戸の染め飯(そめいい)があります。

強飯を梔子くちなしで染めたもので黄色いごはんを柏の葉に包んで売っていました。

野次さん喜多さんも口にしたようで、評判になったようです。

藤枝市の資料から引用します。

戦国時代から上青島村瀬戸町(現・藤枝市)の茶屋で提供されていたという「瀬戸の染飯(そめいい)」。

強飯(こわいい)と呼ばれるもち米を蒸したものに、クチナシの実で黄色に着色。

すりつぶして薄くのばし、小判型などに形を整えたあと、干すことで携帯食として食べられていました。

クチナシの実は山梔子(さんしい)と呼ばれる漢方薬でもあり、消炎・解熱・鎮痛・利尿などの効果が期待されるもの。

街道を歩く旅人の足腰の疲れを癒す名物として広く知られていました。

藤枝から南に向かって相良街道が走り、御前崎方面に向かいます。

相良・・・塩の産地としても名高いですが、田沼意次が紀州藩足軽から相良5万7千石の大名として城持ち大名にまで出世したとして羨望の的になりました。

田沼の失脚後、城は取壊されています