てやんでぇ 第21回 狂歌の流行

作 文聞亭笑一

本屋としての蔦重、耕書堂が江戸市中での知名度が上がっていきます。

その一方で、組組織・・・業界カルテルを維持したい鶴屋をはじめとする出版業者との確執は転換期を迎えました。

市中の本屋から「売れている本を売れない」不満が噴出します。

人気があるのは蔦屋が版元の本で、それを売ってはいけないとなれば・・・販売業者としては死活問題です。

当然のことながら再販業者の造反が起き、鶴屋以下の業界組織もそれを認めざるを得ません。

業界組織での締め付け・・・江戸時代の、本屋仲間の昔話のように感じておられるかも知れませんが、現代でも「業界」「工業界」と名を変えて新規参入への障壁の機能を担います。

規格の標準化など大切な部分も担いますが、それがまた参入障壁ともなります。

話は飛びますが、令和の米騒動も似た側面を持ちます。

江戸時代は大阪の米問屋、集荷業者が米相場を牛耳っていましたが、現代では農協がその役割を担います。

米の不足、急騰をうけて政府は備蓄米を放出し、価格の安定を図ろうとしましたが「競争入札」という常套手段を選んでしまったのが大失敗です。

しかも・・・売れ残ったら同値で買い戻しをするという、大甘の条件です。

こんな美味しい話なら・・・高値で落札して抱え込み市場に流通させません。

米の値が上がるほど米問屋は儲かります。

農家には還元されませんね。

「JAよ、おぬしも悪よのう・・・」

「ウッシッシ・・・そうおっしゃる農水省のお役人様こそ」

水戸の黄門様に「懲らしめてあげなさい」と言われるような会話があったか・・・なかったか?

「米なんか買ったことがない」と広言するお代官様が「米の値を下げる」ことなんかできませんよね。

江戸時代の茶番劇が令和の現代に起きるとは・・・あきれます。

・・・と言いながら、文聞亭も米を買った経験が殆どありません。

家計を扱うのは妻の仕事で、自分は専ら会社人生に没頭していました。

当時の米の値がいくらか?全く知らずに過ごしてきました。

農水省や通産省と関係なかったので叩かれずに済みました(笑)

狂歌の流行

狂歌とは、和歌・短歌の形式である31文字・・・「57577」を使って世相批判や、お笑いを狙ったもので、俳句に対する川柳のような位置づけになります。川柳に比べたら14文字多い分だけ細工ができます。政治批判の狂歌を詠み、これを短冊に吊して町の辻などに下げておきます。匿名、または偽名ですから・・・検挙される心配はありません。現代のnet投稿のような物です。 狂歌作りの初歩は「本歌取」です。 百人一首などの名歌を使い、その一部を替えて狂歌にします。替え歌ですね。 花の色は 移りにけりな いたずらに 我身世にふる 眺めせし間に (小町) 米の値は 下がらずしまい いたずらな 放言響いて クビとなりぬる (エトー) 服の色は 赤青黄色 派手派手に 目立ち目立ちて 老いを隠さん (高齢演歌歌手) あまり良い出来ではありませんね(笑)本歌が何か・・・が解る方が読者の想像をかき立てます。 この、狂歌の流行を仕掛けたのが大田南畝です。 南畝については、もう少し先になってから深掘りしてみます。

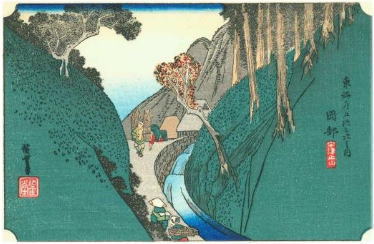

東海道五十三次絵図 21 岡部

江尻疲れ 来ては府中 はま鞠子 銅鑼を打つのか どうらんこ こちゃ 岡部で 笑わば 笑わんせ

図

駿府を出てから山道が続きます。東海道でも難所の一つである宇津の谷峠を過ぎた先が岡部宿です。広重の絵は丁度、峠を出て宿場が見えた辺りを描いていますね。 ここも鞠子と並んで小規模な宿場町ですが、大旅籠・柏屋は今も残って営業を続けています。

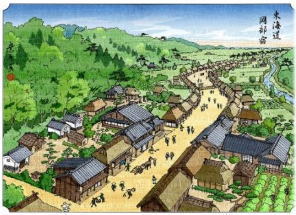

大旅籠・柏屋

宿場町・全景

明治に鉄道が敷かれる際に岡部は路線から外れて衰退してしまいました。宇津ノ谷峠にトンネルを掘るのが大変なので南の焼津周りになってしまったようです。 こちらの名物というか、お寺に残る木食上人の木食仏が有名で、近隣の寺に何体も残っています。 木食上人が晩年に訪れて、長く滞在したようで柔らかく、にこやかな表情の仏様が多いようです。岡部の名物は「花餅」だとかで、厄除け、家内安全などを願ったお菓子だそうです。

図