てやんでぇ 第24回 蝦夷地

作 文聞亭笑一

物語は蔦重の日本橋進出に向かってのドタバタと、蝦夷地を松前藩から取り上げようという田沼政権の陰謀とを軸にして描こうとしているようです。

が、「蝦夷地」の説明がないので、視聴者にはイマイチ???の感覚では無いでしょうか。

蝦夷地・北海道

蝦夷地・北海道は当時の国民にどう理解、認識されていたのか?

蝦夷地は松前藩6000石の寒冷地で、米もとれない不毛の地である。

蝦夷(アイヌ)が獣を捕らえ、鮭を捕らえ、昆布や野草を食っている未開の地・・・ともかく、遠い異郷・・・でした。

江戸から見た遠さは九州も代わりませんが、日本民族の故郷・九州と未開の地、蝦夷地では全く・・・思いが違います。

江戸期の地図があります。伊能忠敬や間宮林蔵が踏査する前の地図です。

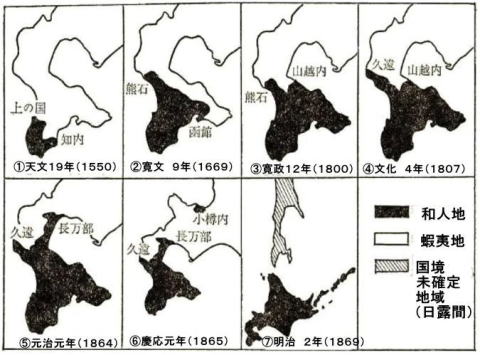

図

図

東西の距離感・・・国後、択捉から千島列島はほぼ現在の地図の距離感に近いのですが、南北は相当圧縮してしまいましたね。

蝦夷地と樺太の間に富士山のような絵を描いてありますが、利尻島・利尻富士ではないでしょうか。

左の図は松前藩の支配地域ですが、北海道の、渡島半島の、その先端だけしか管理できていません。

田沼政権の頃は1800年ですから左図の③ですね。

北前船の集積地函館を抑えて大きな商業利益を得ていたのを、幕府に隠していた時代でしょう。

さらにアイヌを介したロシア・・・というかエスキモーなどとの交易がありましたから、ドラマに出てきた「琥珀」なども手に入ったのでしょう。

シベリアからアラスカにかけては琥珀の産地です。

北海道は日本領土か?

中国や、韓国がしきりに「歴史認識」という外交カードを使ってきます。

表面化しているのは南京事件や朝鮮併合などの昭和期の事ですが、尖閣諸島や竹島問題では古代まで遡った主張をします。バカバカしいというか、油断も隙もならない我利我利亡者の嫌な隣人ですが、もう一人、「北海道はクリル(千島)列島・クリル第35島である」と主張する嫌な隣人がいます。核ミサイルの発射ボタンを常に持ち歩く、力信奉の偏執狂のお方が大統領の国です。 北海道や北方諸島が「日本領土である」と宣言して歩いたのは、近藤重蔵や間宮林蔵など江戸幕府末期の探検家達です。

そして国際法手続きを取ったのが明治政府です。

その意味で江戸幕府というのは「鎖国」にこだわり続けて何もせず、国益を逃しましたね。

再来年の大河では「北海道を担保にフランスから借金をして薩長に勝つ」という軍略を主導した小栗上野介が主人公だとか。

どういう物語にするのでしょうか?

興味津々ですが、売国奴的発想の人物を英雄にして欲しくはありません。

まぁ、それはそれ・・・再来年の話として、「それくらい北海道は軽視されていた」と云うことです。

その北海道に注目した田沼意次、意知の親子・・・政治家、起業家としては一流ですね。

北海道とアイヌ

江戸時代の末期までアイヌの人々は日本人ではありませんでした。

異民族として扱われ、時には討伐の対象にされてきました。

が、ルーツは南方系日本人と同じで、尤もDNAの近いのが薩摩隼人や土佐のイゴッソウ、紀州海賊、伊豆半島、房総半島、そして東北人です。

縄文人は毛深い・・・と言うのがこれら地域に共通する特徴ですね。南方系なのです。

南方系の人々にとって、日本は寒冷地です。体毛は重要です。

北方系の人はその逆、日本は暑いので体毛は不要。

まさにダーウィンですねぇ。

毛深いと云えばお相撲さんの高安関・・・アイヌ系、西郷隆盛系の顔立ちと体毛ですねぇ。

先日亡くなった長嶋茂雄さんも体毛の濃い人でした。

縄文系の特徴を残す人・・・ではないかと見ています。

アイヌの人々にとって、幸か不幸か・・・平安期の蝦夷征伐は東北地方までで沙汰止みになりました。

その先の大地に興味が無かったか?

それとも征伐された蝦夷人(アイヌ)が本拠地を守ったか? 松前藩の藩祖とも云うべき蠣崎氏は陸奥の出身、東北アイヌの出身ですね。

アイヌとの通訳、防波堤として中央政権への情報を遮断していましたかねぇ。

そういえば北海道松前出身の横綱に千代の富士がいました。

あの顔立ち、体毛はアイヌ系ではありませんでしたね。

6000年の混血の結果ですからねぇ。

どの系統が現れるか、神のみぞ知る世界で、しかも統計的には一定の比率で原種に近い人も出てきます。

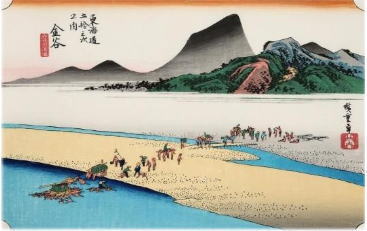

東海道五十三次絵図 24 金谷

藤枝娘の 投げ島田

しおらしや 大井川いと

抱きしめて こちゃ

いやでも応でも 金谷せぬ

図

大井川を挟んで島田と金谷の宿場があります。

川止めとなれば、双方の宿場は旅人で溢れたでしょうね。

江戸さながらの混雑だった・・・と言います。

浮世絵の画家達もこの宿場で足止めをされたのか、多くの浮世絵を残しています。

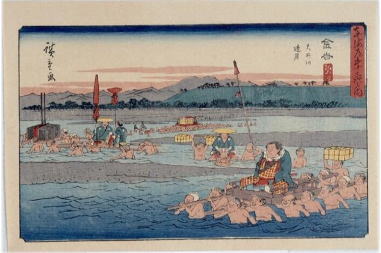

安藤広重は大名行列に随行したお抱え力士を蓮台で運ぶ姿を残しました。 数えてみると左右に7人ずつ、14人で担いでいます。

大名行列の川渡りとなれば人足の数とて大変でしたね。

近在の百姓達も動員されたのでしょう。

こういう動員を助郷と言います。

古来、税制は租庸調ですが助郷は「庸」に当たります。無償の勤労奉仕でしたね。

当然のことですが、近在の百姓達はこれを大いに嫌いました。

一揆までは行きませんが不満がたまります。

それが爆発せぬようにと、宿場役人が随分と気を使ったようです。

金谷を過ぎると、目の前には牧ノ原台地が立ちはだかります。

石畳の、狭い、谷の道を越えて小夜の中山に向かいます。

ここもまた難所の一つですね。

「べらぼう」の準主役・田沼意次の領地である相良藩が近付いてきました。

「竜宮城」と呼ばれた相良城・・・どんな城だったのでしょうか?

図

図