てやんでぇ 第26回 天明の大飢饉

作 文聞亭笑一

先週は久々に大河ドラマらしく、この時代の大事件「天明の浅間焼け」を扱いました。

この年を境に世界規模での動乱が始まります。先週号で紹介したとおり、アイスランドのラキ火山の火山灰と、浅間山の火山灰が長期にわたって上空に漂い、北半球は太陽光が当たらなくなってしまいました。

植物、穀物にとって太陽光と炭酸ガスこそが成長の条件です。

この年から数年間、穀物の不作が世界経済を混乱に陥れます。

ヨーロッパではフランス革命を誘引してしまいました。

全くの余談ですが、文聞亭の生まれ故郷は松本市浅間温泉(東筑摩郡本郷村浅間)です。

浅間・・・温泉・・・火山の連想から観光客の中には「浅間山の近くに違いない」と思い込んで訪ねてくる人もいて、小学生の私が女鳥羽川の河原で釣りなどをしていると

「ねぇボク、浅間山はどっちだい?」などと聞いてきます。

また、きたか・・・東北東を指さして「あっち」と答えます。

嘘はついていません。

その方角の100km先が浅間山です。

「ああ、あれか」温泉客はその方角の茶臼山(美鈴湖の方角、その先が美ヶ原高原)を眺めます。

たまたま炭焼きの煙などが立っていたら、噴煙と勘違いして勝手に納得しています。

「バーカ」と赤い舌を出してアカンベー

村にとって温泉に来てくれるお客様は大切な方々ですが、農家にとってはどうでも良いことでした。

むしろ、草刈りをする私などを見下す目線が嫌でしたね。

夏休みには鈴木バイオリン教室が大挙してやってきて、小学校の体育館を占拠します。

これが腹立たしかったですねぇ。

「俺たちの学校を都会者が召し上げて・・・見下す」コノヤロー 腹立たしい

でも・・・都会の女の子は綺麗だなぁ・・・ 可愛いなぁ・・・ 少年時代の複雑な記憶です。

石高性の矛盾・・・飢饉を呼ぶ構造

火山の噴火による被害は、普通は局地的なのですが、「天明の浅間山大噴火」は「天明の大飢饉」を引き起こし、日本全国を混乱の坩堝に放り込んでしまいました。

天災の部分もありますが、天明の大飢饉は人災の要素が高かったようです。

農家、生産者にとって米の値段、米価はそれほどの関心事項ではありません。

奈良時代以来の律令で定められた通り5公5民が基本で「物納」です。

「5民」の部分は小作人への報酬や、掛け買いへの支払いなどで使い、且つ不作の年への備蓄に回します。

戦後の「供出」も似たような感覚でしたね、闇米を売るのは犯罪でした。

武士にとって、給料は「米」でした。大名は◯万石をもらいます。

それを家臣たちに分けて、千石の家老から百石の旗本、十石の足軽へと分配します。

それを、現金に換金して、生活費に充てます。

だから、武士にとって米価は高いほどよいのです。

田沼時代というのは貨幣経済が大きく発展した時代ですから、米価が高いほど武士階級にとっては豊かになります。

一方で江戸の庶民にとって米価高騰は死活問題です。

食糧は買うしかないのに主食の米が高騰しては「働けど 働けど吾が暮らし 楽ならざり じっと手を見る(啄木)」の心境でしょうね。

初代の家康は「百姓は死なぬように、生きぬように」と云いましたが、町人達も「生かさず、殺さず」のため、米価の安定が幕政の重要な政治課題でした。

天明の大飢饉

江戸時代に飢饉と言われる食糧不足は6回起きています。

とりわけ享保、天明、天保の飢饉は大規模で甚大な被害をもたらしました。

3大飢饉などとも呼ばれます。

打ち壊し・・・などの騒動、内乱も起きています。

寛永の大飢饉 1640-1643 全国

元禄の飢饉 1691-1695 東北

享保の飢饉 1732 西日本

宝暦の飢饉 1753-1757 東北

天明の大飢饉 1782-1785 西日本⇒東北

天保の飢饉 1833-1839 全国

原因はいずれも冷夏という天災ですが、どの飢饉にも人災というか、人の欲が絡んで・・・災害をより大きくしてしまっています。

欲深き 人の心と降る雪は 積もるにつれて道を失う (高橋泥舟)

高橋泥舟は「幕末3舟」と言われた一人、勝海舟、山岡鉄舟と並んで江戸の無血開城に貢献しています。

決心がふらつく慶喜を、盲動させず恭順させた功労者です。

浅間山が大噴火を起こした1783年は西日本が米不足でした。

関東以北は平年作以上でしたから、東北地方の各藩は余剰米を大阪に流し、巨利を得ます。

令和の米騒動と本質は同じで関西での米価が高騰したのです。

それに味を占めて備蓄米まで大量に放出し、藩財政の健全化を図ろうとすらしました。

イケイケドンドンです。

東北から大阪に向かう北前船には米が満載されていました。

この傾向は農家にもおよび、村が自衛のために準備していた名主の蔵米すらも流出してしまったようです。

目先の利益に釣られて「道を失う」事になりました。

それというのも、浅間山の噴石や火山灰は東北にまで降っていません。

噴火があった8月は既に稲穂も出ていますし、早場米地帯は稲刈りも始まっています。

今年度の収穫量に目処が立っていました。

翌年・・・大凶作がやってくる・・・などとは考えませんでしたね。

翌年は冷夏、山勢が吹き荒れ、東北全体が大凶作に陥っています。

東北諸藩で唯一例外だったのは松平定信が藩主だった白河藩で、この流れに乗りませんでした。

その成果で、天明の大飢饉は藩の備蓄米を放出した炊き出しの成果で、藩内での餓死者0,定信は「名君」と賞賛されます。

関東の水害、江戸への難民流入

飢饉は東北ばかりではありません。

冷夏の影響は関東甲信越も同じです。

その上、北関東は雨の度に大利根が氾濫します。

関東平野全体に降り積もった火山灰は、雨の度に低地へと流され、河川の河床を押し上げます。

江戸周辺多摩川水系の例で云えば、降り積もった火山灰は上流域では10cm、下流で3cm程度でしたが、雨の度に泥流になって中小河川から更に多摩川へと流れ込みます。

集積されますから河床は平常時より1m以上上がっています。

そこへ台風の豪雨がやってきます。

水だけではなく、火山の堆積物を総べて巻き込んだ泥流です。

常の洪水よりパワーがありますから各地で氾濫します。水田は泥に埋められ米の収量はゼロ。

土地を捨てた難民が、江戸の町へと流れ込み・・・食糧も逼迫してしまいます。

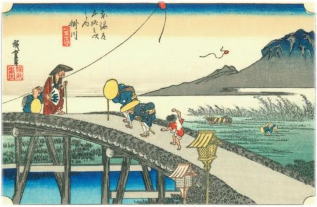

東海道五十三次絵図 26 掛川

小夜の中山 夜泣き石 日坂の

名物わらびの 餅を焼く

こちゃ 急いで通れや 掛川へ

写真

掛川と云えば城下町です。新幹線からも見える掛川城が山の上に聳えます。

もともとは今川家臣の朝比奈氏が城を構えていましたが、家康の関東移封後に山内一豊が入り、城を築きます。

その後、関ヶ原の戦の折に、一豊が率先して「城明け渡し」の宣言をして、豊臣系の大名達が東軍に雪崩を打って参加することになりました。

その功績から一豊は土佐20万石の太守に出世しました。

後に入った久松・松平家も加増されて余所に移りましたから出世城の一つでもあります。

新町七曲がり 城下町ですから街道といえども真っ直ぐには通してくれません。

鍵の手に曲がる道筋で、しかもその最後、城下に入る入り口には木戸が立っていました。

手形の確認などちょっとした関所でしたね

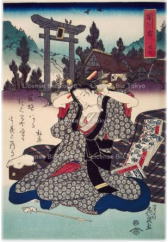

写真

秋葉街道

ここから火除けの神・秋葉神社へと向かう秋葉街道が分かれます。

秋葉詣での客にとってはここからが出発点でもありますし、また信州方面への塩も道でもありました。

今川が武田封じのために行った塩止めはこのルート・信州飯田へと向かうの塩の道を封鎖することでした。

宿場女郎の背景に鳥居が描かれていますが、これは秋葉神社への鳥居でしょう。

秋葉神社の本殿に飾られた注連縄も出雲系のそれに見えますね。

秋葉権現は火伏せ(消防)の総本山ですから江戸火消しの棟梁などは必ず参る社でした。

写真

写真