てやんでぇ 第31回 全国御用金令

作 文聞亭笑一

先週は歌麿が創造の苦しみにのたうち回る場面の心理描写で、ちょっと重たかったですね。

「浮世絵と云えば歌麿」と云うほどに活躍する浮世絵師でも、殻を破る苦しさ・・・観ている方も疲れます。

蔦重はこの後も葛飾北斎や写楽を世に出していきますが、芸術家がブレイクする寸前は悩み、悩むんでしょうね。

奇しくも朝ドラ「アンパン」でやなせたかしが同じように悩んでいます。

旧盆の期間は芸術家の悩みと付合う一週間になりましたね。

利根川大洪水、印旛沼干拓挫折

番組の終盤で大雨が関東地方を襲っていました。

先年の浅間山の噴火で、火山灰やら火山礫で河床が上昇していた利根川が堤防を越えて至るところで氾濫します。

とりわけ被害が大きかったのが下流の下総地方です。

この辺りは、現在でも「水郷と菖蒲」が観光資源の低湿地です。

霞ヶ浦を始め、印旛沼、手賀沼など沼地が拡がります。

「沼地を埋め立てて新田開発を・・・」という政策を進めていた田沼政権にとっては開発事業その物を根底から破壊するような大被害を受けてしまいました。

開拓予定地に利根川本流が流れ込んでしまったのです。

排水工事が半ばまで進んでいましたが元の木阿弥です。

過去の投資が水泡に帰してしまいました。

「公金の無駄遣いだ! 失政だ! 悪いのは田沼だ! 責任をとれ」

今も昔も野党は大合唱を始めます。

氾濫の原因ですが、河床の上昇の他にも原因がありました。

民間による河川敷の管理が滞っていたことが挙げられます。

当時、河川敷内での作物栽培は「原則無税」でした。

したがって河川敷の開墾は百姓達にとっては余録になります。

桑畑、野菜畑、・・・更には稲作まで行われていました。

河川敷での農業は、将にHigh Risk High Returnの典型です。

無税である代わりに大水が出たら無に帰します。

従って百姓達は自前で河川敷の中に更に自衛堤防を作ったり、水防のための聖牛を組んだり、排水路を作ったり、かつまた流木などを発生させないように河川敷内の雑木の伐採、炭焼きなどをして小遣い稼ぎをしていました。

現在はゴルフ場などが自衛で防水施設などを作っていますが、仕組みとしては同じ事です。

しかし、浅間山の噴火は河川敷の耕地を台無しにしました。

火山灰・・・酸性土壌です。作物は育ちにくいですね。

河川敷は最も栄養豊富な土壌でしたが、上流から流されてきて1m以上積もってしまった火山灰・・・これでは作物はできません。

河川敷は放置されていました。

噴火と凶作で流民が発生し江戸へ流れた・・・と言いますが、河川敷での余録を失った農民が生活できなくなった・・・という要素もありますね。

豊作でも、凶作でも、豊作時の年貢量を取り立てていましたから、百姓は自分の食う米がありません。

さらに、河川敷で作っていた芋までなくなっては・・・飢えてしまいますね。

熊本の大雨、氾濫のテレビを見ながら・・・水の怖さを思います。

全国御用金令、貸付金会所構想

1786年に大名への貸付金を扱う貸付金会所が設立されました。

幕府直営の銀行のようなものです。

大名(地方)へ金を回そうという趣旨ですね。

その資本金・・・のようなものを集める仕組みが全国御用金令です。

1,町人は店の間口1間につき銀3匁

農民は田畑百石につき銀25匁 ・・・を供出せよ

2,集めた金は年利7%で大名に貸し付ける。

3,出資した百姓、町人には5年後に2%の利息を付けて返す。

これを藩の垣根を越えて、全国規模で行う・・・というものです。

蔦重の耕書堂の場合、間口が6間です。

従って御用金の額は銀18匁になります。

当時の交換レートで1両=銀60匁ですから、それほどの負担ではありません。

広く浅く・・・資金を集めて、地方銀行とも云うべき諸藩に貸し出し、産業を興そうという狙いですね。

重商主義の田沼政権らしい金融政策です。

これに猛反発するのが一橋治済、松平定信の守旧派です。

全国御用金令=「幕府が諸藩の民に命令する」と云うことを「権現様の遺訓に背く」と猛反対します。

幕府の基本は「藩の自治権尊重」でしたから、幕府が諸藩の住民に金を出させることが自治権侵害だと指摘しました。

これを機に「藩内の経済状況・・・農業の実態、商業の実態」を幕府に調べられ、難癖を付けられるのではないか・・・と警戒する藩主達が反対します。

とりわけ密貿易など脛に傷を持つ薩摩藩、肥前藩、松前藩などは猛反対します。

こういう藩は裏金で財政が豊かですから貸付金などは必要としませんね。

密貿易という違法がバレるのを怖れて、全国御用金令が「基本方針違反だ」と反対します。

違反者が、相手の違反を「違反だ、違反だ」と騒ぎ立てる。

いつの世も同じですね(笑)

さらに幕府内部というか、田沼政権の内部からの造反者が出ます。

土山宗次郎・・・田沼意知に代わって誰袖を身請けしたという遊び人の、勘定方筆頭です。

ドラマではどう描くかわかりませんが・・・土山にとってこの制度ができると「貸し付け決定の職権」を失います。

従来は幕府の御金蔵からの貸し付けでしたから、土山が窓口となって貸し付けの事務処理を行います。

土山の裁断ひとつで貸付額が増減し、時には否認されたりもしますから賄賂を贈って機嫌を取ります。

だからこそ旗本風情で吉原の花魁を身請けできるほど蓄財ができるのです。

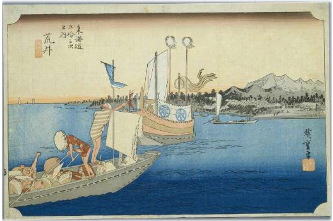

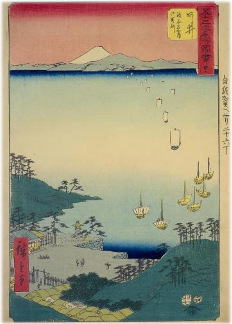

東海道五十三次絵図 31 新居

袋井通りで 見付られ

浜松の木陰で舞坂まくり上げ

こちゃ渡しに乗るのは新居宿

写真

写真

写真

新居の対岸が舞阪宿になります。

新居、新井、荒井・・・いろいろな書き方をされていますね。

広重の絵には荒井と書かれます。

こちらの絵には今切の関所が描かれています。

東海道の関所としては箱根に次ぐ厳しい検査で、入り鉄炮、出女の警戒をしていました。

元々の新居宿のあった場所は海岸線にほど近く、標高が2mあるかなしかの低地でした。

従って地震、津波の被害はまともに受けることになります。

1498年の明応地震で周辺が陥没し、東海道が水没して今切口が出来たことは舞浜の項で説明しましたが、その後も津波、高潮で宿場が壊滅しています。

1605年 慶長地震をはじめ、1699年 高潮被害で宿場の120軒が流され、高台移転後も1707年 宝永地震、1854年 安政地震で津波被害を受けます。

それでも姫街道を本道としなかったのは、こちらの海岸ルートの方は高低差が少なくて歩きやすかったからでしょう。

また荷物の輸送に便利だったからだと思われます。

新居宿では常時360人の水夫と、120艘の船が準備されていたと云います。

港町ですね。

写真