てやんでぇ 第30回 蝦夷地への夢

作 文聞亭笑一

蔦重の仇討ちの黄表紙は山東京伝の「浮気の樺焼き」でしたか?

文聞亭は「・・・八幡大菩薩」かと思っていました。

意知の暗殺事件を巡っては幾つかの黄表紙が出ていますから、どれが本命かわかりません。

ともかく・・・佐野を大明神に仕立てて、田沼批判をしようという流れに一石を投じます。

この辺りからでしょうかねぇ、松平定信が戯作本の版元や作者などを敵視するようになってきました。

情報が世論に与える影響について注目を始めた・・・とも言えます。

アメリカの虎さんもそうですが、為政者にとってマスコミは煩い蝿でしょうね。

政権に危害を加える力はありませんがあること、ないこと・・・ブンブンと騒ぎ立て、民衆を扇動して反体制活動を仕掛けます。

このブンブン蝿がバイキンを拡散します。

いつの世も為政者にしたら腹立たしいことばかりでしょう。

さて、前回は劇中劇で仇討ち本のあらすじを演じていましたが・・・ストーリーを全く知らなかった文聞亭は、あまり面白味を感じられませんでした。

江戸生艶気樺焼(山東京伝)・・・あらすじ

大店のどら息子、団子鼻の醜男・艶次郎が主役です・・・彼を佐野政言に擬えます。

劇中劇では政寅(山東京伝)が演じています。

①艶次郎は「女にもてたい、評判の色男になりたい」と願います。

吉原で浮名を上げようと出掛けますが・・・まずは作法がわからない。

②吉原遊びの通と言われる人のアドバイスで、腕に惚れた花魁の名を入れ墨アドバイスをするのは作家の喜三二(入墨師)、春町(医者)

③芸者を雇って近所に聞こえるようにモテモテぶりを演出

芸者役は眼鏡を取ったおてい(蔦重の女房) この策は失敗、評判にならない

④瓦版屋を雇って、自分がもてていると瓦版で宣伝

瓦版屋は鶴屋 これも失敗 噂どころか話題にもならない

⑤金をばらまいて花魁に会うが・・・無視される

花魁役は誰袖 呆れて相手にもしてくれない

⑥花魁を口説くのを友人に任せて女郎と酒を飲む

⑦泣き落とし、花魁の同情を買おうとヤクザに殴られる場面を演出

ヤクザ役は新之介 殴られて髪がほどけるよう・・・蔦重の母が髪結い細工

⑧花魁と駆け落ちして心中しようと花魁の元へ

⑨吉原衆に見送られて盛大に駆け落ち

先導は次郎兵衛兄さん、大文字屋に揚がる 二階の格子を破り、梯子で脱出

・・・・・・ここまでで誰袖が笑い出して、劇中劇はおしまいになりました。

以下、オチは

⑩心中場面を演じようとしたら・・・

⑪追いはぎ盗に襲われて2人とも丸裸にされた

⑫寒さに震えて実家に戻ると・・・追いはぎ盗は実家の手代達だった ⑬色男になるのを諦めて・・・花魁を妻にして家業に励むことにした メデタシ、メデタシ

・・・ざっと、そんな話でしたが、視聴した人に理解できたのか???

蝦夷地開拓

町人達は大評判になった黄表紙で馬鹿騒ぎをしていますが、江戸城内では蝦夷開拓を最後のご奉公と幕府財政の再建に邁進する田沼意次と、反田沼・・・農本主義への回帰を画策する一橋治済、松平定信などが水面下の政争を激化させようとしています。

松前藩からの上知(領土の取り上げ)又は転封は「家康のお墨付き」があって難しい・・・のですが、そのお墨付きには

①蝦夷地は松前藩に任せる。アイヌとの交易は松前藩が独占して良い

②但し、アイヌの人民を苦しめてはならない

・・・とあります。

意次が注目したのは②の但し書です。

田沼の派遣した調査隊は松前藩がアイヌを搾取している実態を調べ上げてきていました。

「裏帳簿」というのがその証拠ですが、典型的事例は鮭と米との交換比率でした。

当初の交換比率 鮭100匹=米2斗=20升

1780年現在 鮭100匹=米8升

更に、取引を民間に委託しているので御用商人が手数料を取る。

アイヌの取り分が減る。

行商人がアイヌを使役するなど、やりたい放題・・・植民地支配その物でした。

家康のお墨付き第2条に違反している・・・という罪状から「上知」はしないまでも、幕府が直接アイヌとの交易に参加すること、

北海道の調査権を行使することを進め、調査隊が仮計算している米600万石分の土地開発を進めようと壮大な計画を練り始めます。

600万石・・・幕府の天領が400万石ですから膨大な、眉唾な数字ですが、北の大地に拡がる広大な平地が田となり、本州並に米が採れれば・・・あながち間違いでもなさそうです。

ただ、気候条件を考えれば無茶な数字で、北海道の米作は21世紀になって漸く注目される数字になってきました。

ただ田沼政権にとっては希望の星です。

この数字が一人歩きを始めます。

とはいえ壮大な計画には壮大なヒト、モノ、カネが必要になります。

まず、米作りは松前家の権利に全く抵触しません。

松前家は「蝦夷地で米は採れない」と米作りを放棄してきました。

権利がないのです。

ヒトは十万人を想定しました。

アイヌで米作りをしたい者3万人、本土から送り込む開拓民が7万人で10万人規模の開拓団を想定しています。

本土からは農家の次男坊、3男坊に嫁を持たせて送り込みます。

主に飢饉で苦しむ東北諸藩から応募させようと考えていました。

東北諸藩にとっては「口減らし」にもなります。

一石二鳥。

モノ・・・農耕具や米作に必要な道具類、家財などは最低限を用意し、職人集団も移民させます。

問題はカネ・・・10万人が2,3年は食いつなぐだけの資金が必要です。

これが・・・この解決策が・・・田沼官僚組織の乱れに繋がっていきますが・・・それは後の話。

定信の政治参加

田沼政権にとって、ライバルとなる松平定信が政治参加を画策してきます。

本人の意思・・・というより一橋治済の画策で、政治に口出しできない自分の代弁者、傀儡をやらせようという魂胆ですね。

御三卿は政治の表に立てないのが吉宗が決めたルールです。

東海道五十三次絵図 30舞阪

袋井通りで 見付られ

浜松の木陰で舞坂まくり上げ

こちゃ 渡しに乗るのは 新居宿

写真

舞阪宿は現在の浜松市の一部ですが、浜名湖の開口部・今切口を挟んで新居宿とは対岸になり、約一里(4km)の船旅の港町です。

近くには弁天島が湖上に浮かんでいます。

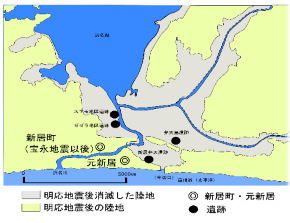

この辺りは戦国時代の1500年頃まで陸続きでした。

浜名湖は海に繋がってはいませんでしたが明応地震で周辺が陥没し、現在の姿になっています。

写真

(左図の黄色が現在の陸地)

遠州灘の面していますから、南海トラフの地震の度に津波の被害を受けています。

広重の絵に描かれているのは弁天島でしょうか。

また、左手に描かれているのが船着き場の雁木でしょうか。

和船を着けやすくするための港湾設備です。

(下図・現代の雁木)水位に合わせて船着き場が上下します。

写真

舞阪の船着き場は上、中、下の三カ所に仕切られていました。

上は大名行列用の渡し場

中は武士用の渡し場

下が一般客と荷物用です。

勿論、繁盛していたのは「下」の船着き場です。

「上」は前触れがあってから港の準備を始めます。

舞阪ー新居の間は何度も津波に襲われ、復旧までの間は街道も通行できません。

その期間は浜名湖の北回りの「姫街道」が代替えとなります。

復旧が遅れると、姫街道の方が本道になってしまい、客が戻らず、ますます復旧が遅れるという現象が見られました。

写真