てやんでぇ 第29回 傀儡師 南無八幡大菩薩

作 文聞亭笑一

暑いですねぇ。まだ7月です、先が思いやられます。

蝉ですら 鳴くをやめたるこの暑さ エアージャケットで木陰を辿る

蝉・・・地表がカラカラに乾いて固くなり、這い出せないのか?

そんなことはないのでしょうが植木のある家が取潰され、庭のない家が林立したり、アパートになったりして蝉の幼虫の住む庭がなくなってきました。

それに最近は除草剤を使う家が増えて、7年間の幼虫生活が送れないのでしょう。

地中でお陀仏・・・。

双方に 毒母現れこの先の 展開如何に「べらぼう」「アンパン」

朝ドラと大河と、双方に歓迎されない母親が出てきましたがどういう展開になるのでしょうか

切腹の作法

前回の放送で佐野政言が切腹する場面がありました。

映像描写が驚くほど史実に忠実でしたね。

切腹で実際に刀を使っていたのは1700年頃までで、それ以後は木刀でした。

切腹・・・ハラキリと言いながら腹を切ってはいません。

切腹する罪人が木刀に手を伸ばす・・・身体が前に倒れて首が伸びる・・・そこを「介錯」つまり斬首してしまう・・・という形式で、事実上は斬首刑でした。

三方に載っていたのは木刀、手を伸ばした瞬間に場面が切り替わる・・・まさに史実です。

ですから政言が「辞世を詠んだ」とか、何カ条かの告発文をしたためたとか・・・すべて、後世の作文です。

とりわけ松平定信の「改革」が始まってからは田沼を悪者にした芝居や小説、講談の類いを流行らせましたね。

佐野大明神

一橋治済、松平定信が黒幕となって佐野を焚きつけ、暗殺事件を起こした・・・というのが今回の筋書きですが、「柳生」が一枚噛んでいる可能性もあります。

柳生・・・将軍家剣術指南役、公儀隠密・柳生十兵衛の・・・あの柳生です。

佐野が控えていた座敷に7,8人の旗本が詰めていましたが、彼らは「事件が起きてから制止に入るのが遅すぎた」という理由で譴責処分を受けています。

処分された中に柳生がいます。

叱られた旗本のうちの一人が

「柳生殿が『口喧嘩だから構うな』というので飛び出さなかった」

と供述しています。

最初の一撃から意知が逃げ、それを佐野が追う・・・その物音で旗本達は慌てて飛び出した、だから、第二撃の致命傷となる斬撃を制止できなかった・・・と言うことのようです。

柳生一族は隠密や忍者集団の元締めです。

江戸幕府のCIA、KGBです。

地下工作、裏技などは得意技ですからねぇ。

宣伝工作などお手の物・・・

黒幕・一橋から柳生へ そして実行犯は柳生配下のお庭番・・・組織力もあります。

平和が続いてお庭番も出る機会がありませんでした。

久々の「仕事」だったのかも・・・?

宣伝効果は大成功でした。

田沼意知の発案で摘発した大阪の米問屋の投機米を江戸に持ってきて米価が下がったのに、それを佐野大明神の「おかげ」にしてしまいました。

情報工作です。

蔦重の仇討ち

公儀隠密に依る情報工作に対抗すべく、蔦重は「黒幕暴き」の黄表紙・・・風刺漫画・・・の構想を練ります。

佐野は操り人形に過ぎない

後に悪党がいて・・・こいつが意知を暗殺すべく佐野を焚きつけて暗殺を実行させた。

佐野は大明神ではない、ただの人形・傀儡だ。

悪党は佐野に働きかけた男だ・・・そいつは誰だ?!?!

こういう筋書きの物語を作ろうとしますが・・・「そのまま」では政治批判で・・・ご禁制です。

参考にしたのは5代将軍綱吉の時代に起きた「殿中でござる」の忠臣蔵です。

この話も「そのまんま」小説や芝居にしたらご禁制に触れますが、黄表紙の世界では南北朝時代の話にしてしまいました。

大坂夏の陣、真田幸村の活躍は、源平時代に擬えて幸村を義経にしてしまいました。

時代背景を変えて、現代の話を昔話にしてしまう手法なのです。

「佐野の刃傷事件」を鎌倉時代の話にしてしまいます。

鎌倉二代将軍の息子・公曉が、実朝を暗殺した鶴岡八幡宮の大銀杏の事件・・・あの話にかぶせ合わせます。

公曉・・・佐野政言

実朝・・・田沼意知

北条義時・・・田沼意次

三浦義村・・・??? ⇒ 一橋、松平(田安)定信など御三卿を連想させる

そして公曉を唆して義時を討ち、政権を奪おうとした三浦義村に「誰か」を連想させる

ちょっとした・・・歴史推理小説です。

鎌倉幕府の話ですから政権批判ではない・・・?

天明4年の秋に「傀儡師南無八幡大菩薩」という黄表紙(劇画小説)が耕書堂から発行されます。

傀儡師とは人形使いのことです。

この傀儡師に操られた一つの人形が佐野とすれば・・・さて傀儡師は誰なのでしょうか。

このようなストーリーを劇画に仕立てています。

さらに・・・推理を誘導すべく公曉には「さねとも」を「おきとも」と言い間違いをさせますし、三浦の屋敷には松が沢山植わっていて、白河の泉水があります。

三浦義村=松平(田安)定信へと誘います

更に蔦重は策を凝らします。

鎌倉時代を知らない庶民に向けてではなく、武士層に的を絞って発売します。

各藩の江戸屋敷、とりわけ外様の雄藩を中心に訪問販売で売上を伸ばします。

外様藩はみな田舎者です。

参勤交代で江戸に出てきても暇をもてあまします。

お役目がない限り藩邸から出られないのです。

だから・・・新刊本などは喉から手が出るほどに欲しい。

そこへ、江戸城内の刃傷事件を連想せせるような歴史推理小説が登場します。

これは評判になりますね。

そこへ、歴史がよく分かっていない・・・公曉や実朝がわからない・・・町人達が「お武家様・・・公曉って誰だ?」とか「実朝って誰だ?」と聞いてきます。

「ああ、あの話か・・・合点だ」下町でも評判が上がります。

かくして

「ありがた山の佐野大明神」から「黒幕は誰だ・・・御三卿筋が怪しい」と世評は移ろっていきます。

情報工作・・・今回の参議院選挙がそうですが、れいわ、参政、石丸などがネットを使って情報を垂れ流しました。

が、彼らに政権担当能力、行政実行力はありません。

それは国民も立憲も同じです。組織内に実務能力者をどれだけ抱えられるか、それが課題でしょう。

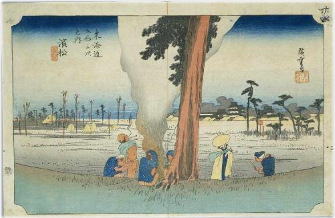

東海道五十三次絵図 29 浜松

袋井通りで 見付られ

浜松の木陰で舞坂まくり上げ

こちゃ 渡しに乗るのは 新井宿

写真

浜松宿は江戸から数えて29番目で、東海道五十三次の中間点を過ぎた位置づけになりますが、距離的には中間点に当たります。

現代の東名高速道でも、東京京都間500kmの中間、250kmに浜松ICがあります。

浜松宿は出世城で名高い浜松城の城下町です。

旅籠の数が94軒あったと言いますから、この辺りでは最大の宿場でしょう。

旅人の多くは天竜川を渡って一泊したか、あるいは天竜川の川止めで船待ちしたか・・・いずれにせよひと休みする宿場だったでしょう。

写真の浜松城は本丸天守閣ではありません。

天守閣は再建されず、二の丸櫓を江戸時代を通じて天守閣代わりに使ってきたようです。

城主は三河以来の譜代大名が務めてきましたが、創業者・家康の建てた城に遠慮して再建しなかったのでしょうか。

写真

浜松と云えば大凧の凧揚げ祭が有名です。

数mもある大凧を揚げ、空中戦を戦います。

大凧を揚げるだけでも大変ですが、それを操作して戦うというのですから大人数でのチームワークが勝敗の決め手になります。

太平洋からの風があっての祭ですね。

浜松の元々の名前は曳馬(引馬)でした。

家康が築城に当たって「馬を引く=敗戦」は縁起が悪いと浜松に改名しました。