てやんでぇ 第33回 打ち壊し

作 文聞亭笑一

今回から・・・物語が動き始めましたね。

一見平和な世に見えていた江戸市中が騒然としてきました。

米騒動、貧困がやがて政治批判へと広がり、ついには実力行使へと発展していきます。

百姓一揆については、色々な物語で語られることが多く、かつ学校教育の場でも教科書に載っていますが、都市部での「打ち壊し」については詳しく知りませんでした。

打ち壊し

都市部で行われる組織的破壊行為・・・とでも云うのでしょうか、一種の暴力デモです。

江戸中期以降に巷では論語、儒教をベースにした「仁政」という概念、思想が拡がります。

為政者や富者は飢饉、災害などの非常時には私利私欲を捨てて、世のため、人のために奉仕しなくてはならない」

・・・というもので、これに反する行為は天誅(天罰)を受けることになる・・・と唱えます。

現代の「寄付」とか、「募金」「義援金」に繋がる考え方です。

少しでも余裕があれば世のため人のために募金や寄付をしよう・・・という発想です。

年末助け合い募金などはその思想の典型で誰もが5円、10円を寄付してきました。

それが団塊以前世代です。

その意味で・・・現代は田沼時代以上に利己主義、自己中の思想が蔓延していますね。

社会福祉活動への寄付、賛助金、募金は年々少なくなるばかりです。

さて

米問屋による売り惜しみと、それによる米価の異常な高騰・・・これは仁政に反する行為だとして暴力デモ・・・打ち壊しの対象になります。

「べらぼう」の中で新之介が始めた打ち壊しは米問屋を標的にした組織的破壊行為です。

打ち壊しにはルールというのか、暗黙の掟のようなものがあります。

1,参加者はリーダの指揮の下に統一行動を取らなくてはならない。

(打ち壊しと野次馬の差が明らかになるように)

衣装も統一する・・・多くは頭に鉢巻き、上半身裸(両肌脱ぎ)

打ち壊しの絵では、殆どがこのスタイルですね。

・・・行動の指揮として拍子木を使う 攻め打ち、退き打ち

2,店や倉庫、商品に対して乱暴狼藉を働くが、商人や従業員に怪我をさせてはいけない。

3,金品を奪うのは御法度、お金は勿論、商品を奪ってもならない

要するに・・・窃盗、強盗行為は禁止 破壊行為のみ

4,間違っても火事を出してはならない。消火班を準備すること

火の元、厨房などは破壊しない

幕末の大阪で、この打ち壊しを大規模で行ったのが大塩平八郎の乱でした。

1から4の決め事というか、掟を守れば原則「お咎めなし」なのですが、暴徒化した群衆(野次馬)が参加して、「3の違反行為」を働きます。

覆面をして・・・破壊された店に乱入し金品を奪い、止めようとする店の者たちと争って怪我をさせるどころか、人殺しまでしてしまいます。

こうなると暴動、狼藉で「打ち壊し」ではなくなります。

今回のドラマでも、大塩平八郎の時も・・・このパターンになりました。

野次馬や悪意の窃盗犯までは統制できませんね。

ドラマでは奪った米を道端に撒き捨てます。

「もったいない」と見るかもしれませんが、そうしないと3の違反「商品を奪う」事になります。

米俵を破って商品(米)を捨てるのは合法?です。

打ち壊しが引揚げたあとで・・・野次馬や民衆がそれを拾う・・・これは「お目こぼし」でしょうね。

打ち壊しの実行者は盗んでいませんし、野次馬は落ちていたものを拾っただけです。

そう、節分の豆まき、棟上げの投げ餅・・・そんな感覚でしょうか。

11代将軍・家斉

田沼意次を信頼し、政権の運営を任せていた10代将軍・家治が亡くなり、15歳の家斉が11代将軍に就任しました。

数えの15歳ですから・・・中学3年生です。

15歳元服、成人という時代ですが国家経営の重責を担うには荷が重すぎます。

ましてや、家治の時代に政治の現場には全く出ていません。

政治とは何か、将軍とは何か・・・全くわかりません。

家治を傀儡にして大御所政治をしようと画策していた一橋治済・・・大御所にはなれず、政治への口出しも禁じられ、息子・家斉との接触機会も減っていきます。

ドラマではどう描くかわかりませんが、息子の家斉には「子作りのススメ」をする一方で婚姻政策による大名統治に精を出します。

なにせ家斉が16人の側室に産ませた子どもは男女合わせて56人ですからねぇ。

在位50年、その後の大御所政治を含めて54年・・・日本史上の最長不倒距離です。

それだけに幾つもの逸話が残ります。

①頼山陽は家斉の治世を称えて「武門天下を平治す、ここに至りその盛りを極める」と著書「日本外史」で絶賛しています。

将軍が何もしなくても、官僚組織が機能して繁栄を築いた時代だと評価しています。

「元禄時代に並ぶ幕府絶頂期」という学者もいます。

ちなみに家斉の渾名は「俗物将軍」

大奥に入り浸って、案件の相談には「良きに計らえ」

コロナで死んだ志村けんの「バカ殿」を思い出してしまいます(笑)

②子作りのために・・・努力、努力

将軍を継ぐとき、父の治済は「子女を多くもうけよ。

それが将軍の責務」と諭したとか。

その教えを守り、大奥に入り浸る。

白牛酪(チーズ)を好んだ

精力剤としてオットセイの陰茎を粉末にしたものを常用した

それが噂になり、巷では「オットセイ将軍」とも呼ばれた

生姜が精力増強になると聞き、毎日欠かさず食していた

③徳川将軍の中では従一位太政大臣にまで昇進したのは初めて・・・最高位の将軍である

従一位になったのは3代・家光以来

太政大臣になったのは2代・秀忠以来

東海道五十三次絵図 33 二川

お前と白須賀二川の吉田屋の

二階の隅で はつの御油

こちゃ お顔は赤坂 藤川へ

写真

歌の文句は色恋沙汰を歌うのでしょうが意味不明ですねぇ

二川宿は海から離れて内陸部、渥美半島の根本のような位置にあります。

上記の絵が宿場の入り口辺りを描いたとすれば、背景に拡がるのは天伯原の高原地帯でしょうか。

この辺りは土地が痩せている上に水利が悪く、農耕には適していなかったようです。

とはいえ、前の宿場・白須賀と次の宿場・吉田(豊橋)までの距離があり、中継点としての宿場が必要でした。

人気の少ない場所に無理して作った宿場とも言えます。

その割りには

本陣1 脇本陣1 旅籠30軒と中規模の宿場になっています。

写真

三河と遠江の国境でもありますし、潮見坂など国境の山並みを越えて疲れの出る辺りです。

現在のこの辺りは豊川用水の水利と土地改良によって白菜、キャベツなどの大規模な野菜畑が拡がります。

しかし江戸期では絵にあるように、高い木も見当たらず背の低い灌木ばかりだったようですね

二川宿 本陣

江戸の宿場町・・・というより昭和の大工事「豊川用水の建設」の方が、この地域の人々にとっては大きな出来事ではなかったでしょうか。豊川の上流にダムを造り、そこからの水を渥美半島全域に流す壮大な計画です。

昭和24年から工事が始まり、完成したのは昭和43年でした。

渥美半島の野菜栽培はそれからです。

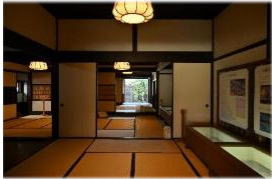

本陣内部

豊川用水

宇蓮ダム